Aus der Asservatenkammer (2)

—

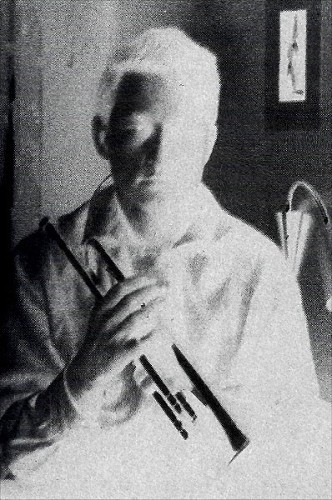

Heute vor 91 Jahren wurde Ror Wolf geboren.

Das ist ein sehr guter Grund zu wiederholen, was ich 2022 zu seinem 90. Geburtstag veröffentlichte. Ich kann es heute nicht besser schreiben als damals, bloß anders.

Aber was soll das?

K. S.

—

—

Am Rand der Dinge

Als ich meinen Meister und Freund, den Dichter Ror Wolf, das letzte Mal sah, war er 87 Jahre alt und lag in einem zerwühlten Krankenhausbett. Beim Abschied versprach ich ihm, mein nächster Besuch werde oben auf dem Kupferberg stattfinden, in seiner Wohnung mit dem herrlichen Blick über die Mainzer Altstadt, und es werde sicherlich auch etwas getrunken und gelacht und der Welt insgesamt eine Harke gezeigt werden. Ich hoffte wirklich darauf, aber recht glauben konnte ich den eigenen Worten nicht. Wenige Tage später, am 17. Februar 2020, starb er.

—Es fällt mir bis heute schwer, den Tod dieses Mannes, dieses Freundes, dieses sehr großen Meisters zu akzeptieren, denn einen wie ihn habe ich vorher nie gekannt und werde ich vermutlich nie wieder kennenlernen. Wie mir sein Witz, seine Klugheit, seine samtene Stimme, seine ebenso ehrfurchtgebietende wie betörende Aura fehlen, fühle ich fast jeden Tag, doch besonders, wenn Erinnerung gleichsam geboten ist – nämlich jetzt, kurz vorm 29. Juni, an dem Wolf, wenn er noch lebte, seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte.

—Pünktlich zum runden Termin hat der Schöffling-Verlag im Rahmen seiner Ror-Wolf-Werkausgabe Tagebücher veröffentlicht, die der Autor von 1966 bis 1996 führte. Die unterschiedlichen Folgen der Phantasie, vom Wolf-Verbündeten Klaus Schöffling respektvoll ediert und hilfreich kommentiert, zu lesen, ist ein Glück und ein Schmerz. Hier begegnet mir der Wolf wieder, den ich kannte und verehrte, in all seiner Unbestechlichkeit, Unerbittlichkeit, Unverzagtheit, und zugleich zeigen mir die Notate, wie wenig ich ihn tatsächlich kannte, wie viele Geheimnisse er, der mir doch alles Mögliche über sich erzählt hatte, zeitlebens für sich behielt, und wie töricht, ja, vermessen ich gewesen war, als ich mir mal eingebildet hatte, eine Biografie über ihn schreiben zu können.

—Wolf unterstützte mich bei dem Unterfangen mehr als großzügig, vergab mir aber großmütig, als ich ihm nach mehreren vergeblichen Anläufen meine Kapitulation vor der Aufgabe erklärte. Er sei, sagte er, sowieso der einzige, der über sein Leben schreiben könne, und die Tagebücher, aus denen ich so viel Neues über ihn erfahre, sind ein schlagender Beweis für das, was er meinte. Sie sind aber auch – von den reinen Erinnerungsstützen und -daten abgesehen – wie alles, was Ror Wolf niederschrieb, hinreißende Prosa. Gleich welche Seite man aufschlägt, Perlen der glänzendsten, Gemmen der funkelndsten Sorte, und der Herausgeber liegt wohl richtig, wenn er vermutet, daß die Tagebücher ein „Fragment der Autobiographie“ darstellen, die Wolf lange plante, doch nie fertigstellte.

—Er betrachtet sich selbst mit dem gleichen Blick, den er auch auf seine Kunstfiguren wirft, beschreibt sein Dahinleben mit einer Mischung aus Schonungslosigkeit, Verwunderung und Humor, die sich nur die wirklich talentierten Schriftsteller trauen, weil sie viel zu gut sind, um sich etwas vormachen zu müssen. Etwa hier, im August 1980:

Alles in allem bin ich in einer ganz angenehmen Lage, ich beschäftige mich, ich gehe spazieren, ich habe immer etwas Geld in der Tasche und schlafe bei offenem Fenster, ich habe nicht die Absicht, sonderlich unglücklich zu sein. Ich ziehe es vor, keine Rolle zu spielen. Es wird darauf ankommen, den Randpunkt, den ich besetzt habe, von Zeit zu Zeit für den Mittelpunkt der Welt zu halten. Ich ärgere mich im Moment überhaupt nicht.

Oder hier, am 27. Juli 1986:

Ich kenne das Gefühl, über Geld zu verfügen, noch nicht so gut. Ich kenne nur das Gefühl, über kein Geld zu verfügen. Der Unterschied ist beträchtlich.

Am 19. Oktober 1978, heimgekehrt von der Frankfurter Buchmesse, notiert er:

Frau Borchers läßt mich von Kosler hinaufbestellen zu einem Zukunftsgespräch und rät mir, nicht so zu schreiben, wie ich schreibe, sondern von nun an so und so zu schreiben. Kosler nickt. Ich glaube, es fehlt jetzt nicht viel.

Der Suhrkamp-Lektorin Borchers’ Verständnislosigkeit für die Art, in der Wolf schrieb, entspricht dem Unverstand, mit dem die meisten Leser auf seine Dichtung reagieren, sofern sie sie nicht komplett ignorieren. Was ihnen dabei entgeht, wieviel wörtliche Schönheit, formale Zauberei, poetischen Realismus, wieviel Schrecken und Staunen und nicht zuletzt Schabernack sie verpassen – darauf muß zwei Jahre nach Ror Wolfs Tod noch dringlicher hingewiesen werden als zu seinen Lebzeiten. Denn der Zustand der deutschsprachigen Literatur ist aktuell so katastrophal wie der ihres Betriebs, und was in dieser Sprache und der modernen Literatur möglich sein könnte statt des immergleichen Romanbreis mit immer denselben Hanswursthelden in Erzählkonstruktionen, die schon Anfang des 20. Jahrhunderts vergammelt waren – das haben Wolfs Stücke bereits vor 60 Jahren, als er mit Fortsetzung des Berichts debütierte, gelehrt, und sie weisen weiterhin den Weg, auch wenn der Nachwuchs leider nicht die Kraft, das Talent oder den Schneid hat, ihm zu folgen.

—Auskunft über die Form, den Geruch, das Geräusch, die Textur der Dinge und zugleich Auskunft über den Rand der Dinge hinaus – nichts weniger erteilt die Kunst Ror Wolfs. Wobei „Dinge“ alles meint, was irgend von den Sinnen zu erfassen ist; also auch Menschen oder Ereignisse. In den Wort-, Bild- und Klangwelten Wolfs ist alles bedeutend, was einmal die Aufmerksamkeit der Erzählung, der Grafik oder des Hörspiels erregt hat, sei es ein Hut, der durch die Straßen rollt, sei’s der Todesseufzer eines Erdolchten. Es gibt hier nichts Nebensächliches, jede Kleinigkeit ist von Belang, jede Ablenkung ein Ereignis. Die Hierarchie der Wahrnehmung, mit der wir das Chaos von Reizen, dem unsere Sinne täglich ausgesetzt sind, mühsam ordnen, setzen Ror Wolfs Kunstwerke souverän außer Kraft. Hypernervös bis zur Paranoia registrieren seine Figuren die Flucht der Erscheinungen bis ins Kleinste, grad wie sie kommen. Und rühren sich dabei kaum aus dem Zimmer; denn sie haben ja einen Kosmos von Sensationen schon vorm Fenster.

—Die Meisterwerke Ror Wolfs – der nichts als Meisterwerke produzierte, der nie etwas Lässiges publizierte, keinen Kleinkram, nichts, was einfach so hingeworfen, geschlampt oder -pampt ist –: die Bild- und O-Ton-Collagen, Romane und Anekdoten, Gedichte und Geschichten Ror Wolfs nehmen sich immer die Freiheit, privateste Vergnügungen zu sein. Sie wollen keine Schule stiften, sie machen sich vielmehr lustig über die Heilsbringer und selbsternannten Menschheitslehrer – als Feind jeglicher Ideologie hat Wolf sich mehr als einmal bezeichnet.

—Es stellt keine kleine Anforderung dar, über dieses Genie und seine grandiosen Emanationen zu reden, als hätte man es und sie halbwegs durchschaut. Ich kann dem Problem ausweichen, indem ich Berufenere zitiere, zum Beispiel Brigitte Kronauer, eine seiner frühesten Bewunderinnen und sicherlich die kundigste: „Plötzlich“, resümiert sie über Wolfs Werk, „fängt unsere eigene, ausgeleierte Welt an, sich zu konzentrieren, ihre Wörter und ihre Dinge.“ Ludwig Harig bemerkt: „Nie bekommt der Leser ein Bein auf die Erde, immer wird ihm der Kopf zurechtgesetzt.“ Klaus Ramm findet die prägnante Formel: „Realität wird freigesetzt und nicht hineingezwungen.“ Denn Wolfs Sprache ist so nah an der Sache, so dicht bei den Dingen, daß sie, vor lauter Nähe, plötzlich so wirken, als sähe, hörte, fühlte man sie zum ersten Mal.

—Richard Wolf – den Vornamen Ror gab er sich, als er beschloß, sein Glück als Dichter zu versuchen – wird 1932 in Saalfeld, Thüringen, geboren. Sein Vater führt bis zur Einberufung 1939 ein Schuhgeschäft; ein deutscher Bürger von Kopf bis Braunhemd. Als Schüler des Internats Wickersdorf ist Ror Wolf keine große Nummer, doch immerhin ein passionierter und passabler Leichtathlet. Als Kind liest er mit Begeisterung Groschenhefte und Karl May, mit bleibendem Gewinn Wilhelm Busch und Jules Verne; später frißt er sich mit demselben Elan durch die Klassiker im geräumigen Bücherschrank der Eltern. Ein Liebhaber des Jazz ist er seit seiner Jugend; in einer Abiturientenband bedient er das Schlagzeug. 1951 besteht Wolf die Reifeprüfung, darf aber, als Kind hochbelasteter Eltern, in der DDR nicht studieren.

—Er arbeitet bis 1953 als Betonbauer; dann reißt er, über Berlin, in den Westen aus. Man steckt ihn in das Notaufnahmelager Sandbostel, tiefste niedersächsische Provinz. Es folgt ein Jahr als Hilfsarbeiter in Stuttgart. 1954 nimmt Wolf das Studium der Literatur, Soziologie und Philosophie in Frankfurt auf, wird unter anderem gelehrt von Walter Höllerer und Theodor Adorno und hört es bei ihren Vorlesungen „knacken“. Eine Arbeit über die Komik im Werk Franz Kafkas wird von Adorno durchaus wohlwollend beurteilt; Höllerer, mit dem Wolf bis zu dessen Tod freundschaftlich verbunden bleibt, verschafft ihm 1962 Entrée zu einer Leserunde der Gruppe 47. Wolf hat 20 Jahre später von seinen Erlebnissen mit der damals amtierenden Moderne berichtet:

Ich fürchte mich vor der Lesung und lese miserabel. Alles rutscht auseinander, ich überspringe ganze Absätze, um rasch fertigzuwerden. Während des Lesens beschließe ich, das Schreiben aufzugeben. Walter Jens stirnrunzelnd; Joachim Kaiser gnadenlos; Marcel Reich-Ranicki wortlos; Hans Werner Richter ratlos. Nur Höllerer verteidigt meinen Text. Ich schleiche entsetzt auf meinen Sitz zurück. Abends verkrieche ich mich und trinke alles was da ist.

Von 1958 an publiziert Wolf in der Studentenzeitung „Diskus“, der Vorläuferin von „Konkret“. 1959 verschlägt es ihn für ein Jahr an die Universität in Hamburg. Dort heiratet er auch. – Wieviel er seiner Frau Erika verdankte, daß es für ihn in den Anfangsjahren unmöglich gewesen wäre, ohne ihren Rückhalt und ihre finanzielle Unterstützung eine Existenz als „freier, ungeschützter Unternehmer“ zu bestreiten, wurde er nicht müde zu betonen. Auch das Archiv, in dem er seine Manuskripte, Tagebücher, Briefe, Studien, Vorarbeiten und Grafiken verwahrte und dessen fabelhaftes Ordnungssystem von allen Besuchern bestaunt wurde, richtete Erika Wolf ihm ein.

—Nach Frankfurt zurückgekehrt, legt Ror Wolf die Magisterprüfung ab und verdingt sich ab 1961 als Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk. Doch die Arbeit an seinem ersten Roman Fortsetzung des Berichts beansprucht ihn so stark, daß er 1963 kündigt. Nach drei Dutzend Umzügen, die ihn u. a. in die Schweiz und nach England, aber auch in die ziemlich mythische Ortschaft Zornheim führen, läßt sich Ror Wolf 1989 für immer in Mainz nieder.

—Man muß die Biographie Ror Wolfs nicht kennen, um seine Bücher zu verstehen: Letztlich ist aus ihnen mehr über den Menschen, der sie verfaßte, zu erfahren als aus einer lückenlos dokumentierten Vita. Überhaupt hatte er sein Vergnügen daran, sich, wo es ging, nicht zu präsentieren. Die Tagebücher enthalten mehrere Fälle, in denen Wolf auf eine Lesung oder ein Fernsehinterview verzichtet, schlicht weil er „keine Lust“ hat. „Wir sollten uns“, rät er in Raoul Tranchirers Welt- und Wirklichkeitslehre,

in den Hintergrund setzen, damit die Aufmerksamkeit der Welt nicht auf uns gerichtet ist; nicht die Welt soll uns, wir sollten vielmehr die Welt beobachten. So durchschaut man die Welt, die Welt uns jedoch nicht. Für die Welt wird der, für den die Welt kein Geheimnis ist, ein Geheimnis sein.

Wolf beschreibt hier seine Strategie und macht sich zugleich über sie lustig, er entlarvt sich als verschroben, indem er einen meisterlich verschrobenen Satz formuliert. Nicht nur das Genie, auch die Uneitelkeit dieses Mannes ist immer wieder umwerfend. Im Tagebuch vermerkt er am 15. Mai 1987:

Ich werde versuchen, so lange wie möglich ein Geheimtip zu bleiben, ein Phantom, ein berühmter Unbekannter.

Wolfs Schaffenskraft war mindestens so beeindruckend wie die Vielfalt seiner Produktion: In sechzig Jahren entstand ein gewaltiger Kanon aus Romanen, Hörspielen, Prosaminiaturen, Lyrik, Grafiken, Essays, Drehbüchern und sogar eine Filminszenierung. Bis kurz vor seinem Tod saß er täglich an seinem Schreibtisch und tat, was er am besten konnte, besser als irgendeiner: Wörter zusammenfügen, welche die Welt auseinandernehmen. Diese beeindruckende Disziplin war durch depressive Episoden erschütterbar, doch nie für lange. Am 3. April 1989 notiert Ror Wolf:

Verkauf von Mitteilungen an Ratlose niederschmetternd. Das Wichtigste ist, daß sich einer immer wieder gegen alle Vernunft überreden kann, weiterzuschreiben. Also setze ich mich hin und schreibe weiter, bis mir das Stroh aus den Ohren wächst und der Staub aus dem Mund kommt.

Dieses, wenn man so will, Arbeitsethos, dieser vielleicht ungesunde, jedenfalls kampfeslustige Trotz gegen die Verhältnisse hat den Dichter selber erstaunt. In einem gleichermaßen bestürzenden wie erhellenden Journaleintrag aus dem März 1991 erzählt Wolf:

Zweifellos war mein Vater ein guter Trainer. Er hat mich knochenhart gemacht. Er hat mich im Alter von etwa einem Jahr, nachts, als ich geschrien habe, aus dem Bett gerissen, ich erinnere mich ganz gut, und weit in die Ferne vor die Küchentür gesetzt. Dort habe ich aufgehört zu schreien. Ich saß dann, wie man mir mehrfach bestätigt hat, ganz stumm da. Von diesem Moment an war klar: ich muß mich in dieser Kälte und Dunkelheit allein zurechtfinden.

Das ist ihm gelungen, fast neun Jahrzehnte lang, und nicht zufällig besteht eines der Hauptmotive seiner Dichtung in dem Versuch der Figuren, sich in endlosen Labyrinthen, abrupt wechselnden Verhältnissen, Naturkatastrophen und menschengemachtem Chaos zurechtzufinden. Der einzige Ausgang aus dem universalen Schlamassel sind die Akzeptanz dieser schlechtesten aller Welten, Gleichmut und Ironie. Pilzer und Pelzer, eines der bedeutendsten Prosawerke der deutschsprachigen Literatur, ein Roman, dessen Finessen zu beschreiben, dessen Rätsel zu deuten, dessen Gehalt auszuschöpfen wahre Heerscharen von Germanisten nötig wären, endet mit diesen Sätzen:

Nichts. Nein, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin vollkommen ruhig. Meine einzige Sorge besteht darin, daß jetzt, im letzten Moment, noch ein unvorhergesehener Zwischenfall den Schluß dieser Angelegenheit, das Ende, auf weitere Zeit hinausschieben könnte.

Trotz dieser grimmen Perspektive auf die grauenhafte Wirklichkeit steckt in allen Schöpfungen Wolfs ein gewisser Trost, und der hat neben dem saftigen Klang, der enormen Musikalität des Stils vor allem mit seiner Komik, seiner Liebe zu verbalem und narrativen Slapstick zu tun. Silvester 1979 notiert er:

Ich habe gar keine Bedenken, Buster Keaton für den wichtigsten Anreger meiner Arbeiten zu halten.

Der Pessimismus, der seine Arbeiten prägt, wäre für Ror Wolf selbst vermutlich noch schwerer zu ertragen gewesen als für sein Publikum – das nicht viele Monate, sondern nur ein paar Stunden mit seiner Arbeit verbringt –, hätte er sich nicht zugleich über die Düsternis belustigen können. Die Komik, die Wolf der Katastrophe entlockt, ist kein schwarzer Humor, sondern blanke Notwehr. Wie stets bei diesem Autor geht seine Wahrnehmung nahtlos in das Werk ein: Er findet die Welt nicht einfach lächerlich – das kann jeder –, er überführt ihre Lächerlichkeit in prächtige Witze. Spaß wolle er bieten, proklamiert Wolf in seinem recht berühmt gewordenen Aufsatz Meine Voraussetzungen von 1966,

Spaß, der freilich an jeder Stelle umschlagen kann in Entsetzen.

Doch seinem Humor gelingt etwas noch Größeres: Das Entsetzen schlägt in seinen Werken regelmäßig um in Spaß.

—Und darum lohnt es sich, diesen Autor zu lesen und immer wieder zu lesen; darum fehlt er allen so sehr, die ihn kannten, und darum fehlt er auch denen, die nichts von ihm kennen. Wenn ich den Verlust akzeptieren will, sage ich mir seit zweieinhalb Jahren also folgendes: Er hat – angesichts des Raubbaus, den dieser Schwerstarbeiter des Worts lange mit sich betrieb – ein gesegnetes Alter erreicht und uns ein Oeuvre hinterlassen, das den ganzen Menschen, der es anfertigte, zwar nicht ersetzt, aber gibt.

—So widersprüchlich zu denken, wäre vielleicht in Ror Wolfs Sinn gewesen. Am 29. Oktober 1996 verfaßte er einen Aphorismus, der ein Schlüssel zu seiner Ästhetik sein könnte (oder bloß eine weitere Fopperei dieses begnadeten Vexierbildners), jedenfalls viel schöner als alles ist, was ich zum Schluß sagen könnte:

Illusionismus: die Objektivität der Wahrheit, Schönheit, Sittlichkeit als Schein erklärende philosophische Anschauung.

—

Zuerst erschienen in KONKRET 7/2022.

—

Freitag, 30. Juni 2023 10:44

Mein lieber Herr S., das ist Nahrung für die Seele! Ein Meisterstück! Ihre Stärke ist die wohlbegründete Verehrung, wie ich schon bei Ihrer Würdigung von M. Scorsese erkennen konnte. Möge Ror Wolf postum von Popularität verschont bleiben! Mein Dank geht an alle Feuilletonschmierfinken, die sich eines Nachrufs auf dieses einzige deutsche Sprachgenie der Nachkriegszeit seinerzeit enthalten konnten. (Arno Schmidt hat sich mit seinem Spätwerk leider selbst vom Sockel gestoßen und die anderen deutschschreibenden Genies sind samt und sonders Österreicher und Schweizer.)

„Verstand ist stets bei Wen´gen nur gewesen“, wußte schon Schiller. Man findet ihn zum Beispiel bei Ror Wolf und seinen Freunden. ( Ich habe ihn leider, obwohl in Mainz lebend, nie kennen gelernt.)

Lieber Herr Schmid, so schön und klug gelobt zu werden, ist im Autorenleben zwar nicht die halbe Miete, aber eine ungeteilte Freude. Für Ihre Worte, die auch ein Ansporn sind, danke ich von Herzen. KS

Montag, 10. Juli 2023 9:27

Danke für diese Wiederveröffentlichung. In den Tagebüchern wird dokumentiert, dass Wolf wie viele andere Künstler in der BRD vor dem Problem stand, Kunst in einer Weltgegend zu machen, die damit nichts anzufangen wusste. Die Methoden, mit denen es ihm gelang, und die Arbeiten, die er trotz aller Einschränkungen schuf, können nur bewundert und bestaunt werden, zumal er sich einer Aufgabe stellte, die auch Arno Schmidt anging: Die deutsche Sprache, eine „Sprache, die ausschließlich geschaffen schien, gebrüllt zu werden“ (Claude Simon, Das Seil), nach der Barbarei wieder zu einer Sprache zu machen, in der Literatur geschrieben werden kann.

Danke für diesen klugen Kommentar! Dem ich nur hinzufügen möchte, dass Wolf, wenn er vor Publikum las, niemals laut wurde und die Ungeheuerlichkeiten, die seine Prosa schilderte, in einem betörend sanften Ton vortrug. Er war (das habe ich in meiner Huldigung vergessen) ein großartiger Interpret seines eigenen Werks, nur Christian Brückner konnte (und kann) so gut wie der Meister daraus lesen. KS