Director‘s Cut (6): Das System Stefan Raab

Am Samstagabend beging Deutschlands erfolgreichster TV-Entertainer seinen Abschied aus dem Fernsehprogramm. Mir fehlt der Glaube, daß Stefan Raab das Versprechen halten und uns fortan tatsächlich mit seinem Grinsen verschonen wird. Ich bin jedoch sicher, bereits vor fünf Jahren, in der KONKRET-Ausgabe 7/2010, die Gründe für Raabs Popularität und Erfolg recht gut benannt zu haben. Um das zumindest vorläufige Verschwinden eines Unholds zu feiern, folgt hier eine teils verlängerte, teils gekürzte Version meiner raabiaten (harhar) Anmerkungen.

Am Samstagabend beging Deutschlands erfolgreichster TV-Entertainer seinen Abschied aus dem Fernsehprogramm. Mir fehlt der Glaube, daß Stefan Raab das Versprechen halten und uns fortan tatsächlich mit seinem Grinsen verschonen wird. Ich bin jedoch sicher, bereits vor fünf Jahren, in der KONKRET-Ausgabe 7/2010, die Gründe für Raabs Popularität und Erfolg recht gut benannt zu haben. Um das zumindest vorläufige Verschwinden eines Unholds zu feiern, folgt hier eine teils verlängerte, teils gekürzte Version meiner raabiaten (harhar) Anmerkungen.

—

Live und Leben

Kein Mensch braucht das Fernsehen, und trotzdem will kaum einer darauf verzichten. Niemals wurde so viel in die Röhre geschaut wie heute, wo sie meistens keine ist, sondern ein Bildschirm, so flach wie das, was er zeigt. Aber es guckt ja kein Schwein wirklich hin. Die Bilder und Geräusche, die das Fernsehen produziert, sind einfach da, eine bewegte Tapete, und wenn sie mal fehlt, wundert man sich allenfalls, warum es plötzlich so still ist. Dieser enormen Diskrepanz zwischen Penetranz und Relevanz versucht ein Heer von „Medienjournalisten“ entgegenzuwirken. Sie schreiben zwar sorgfältig auf, was sie sich ansehen und manchmal notieren sie sogar, warum gescheiter handelt, wer den täglichen „TV-Event“ ignoriert. An der Nichtigkeit des Mediums ändern sie damit allerdings so wenig wie an der Gleichgültigkeit der Fernsehmacher gegen das, was der Kritiker treibt. Fernzusehen kostet keine Mühe, bloß Zeit; zeitlos bleibt Raymond Chandlers Metapher vom TV-Glotzer als einer „Fliege am Müllkübel“. Trotzdem sollte niemand sich für was Besseres halten, nur weil er die Scheibe matt läßt; dem Kapitalismus entkommt einer ja auch nicht, indem er darauf verzichtet, die Aktienkurse in der Zeitung zu lesen. Die Sendungen sind in der Welt, sie schaffen sich ihre eigene Welt, und vielleicht gibt es schon gar keine Welt mehr diesseits des Schirmbilds.

—Obwohl nämlich das Fernsehen für die meisten Zuschauer nicht viel mehr ist als ein Rauschen im Hintergrund beziehungsweise im Kopf, hat es sich unseren Sehgewohnheiten so tief eingeprägt, bestimmt es die Art, wie wir uns der Umwelt zeigen, von der Mode bis zur Mimik, so umfassend, daß man von keinem Zeitgenossen mit Sicherheit sagen kann, ob er schon in einer Dokusoap zu besichtigen war oder demnächst dort gastieren will. Der immense Erfolg von Internetportalen wie YouTube hat nicht zuletzt damit zu tun, daß sie jedem Menschen erlauben, aus seinem Leben, wenn schon sonst nichts, immerhin einen Videoclip zu machen. Gleichzeitig treiben diese Websites dem Medium mehr und mehr aus, was es sich mal an Dramaturgie angeschafft hat, um die Leute auf der Couch zu halten. Denn um das Aus- oder Umschalten zu verhindern, pflegt das Fernsehen exzessiv den Cliffhanger, den dramatischen Knoten, der erst nach dem Werbeblock gelöst wird (wobei dann freilich meist nur ein Sack Reis umfällt). Inzwischen jedoch muß niemand mehr stundenlang warten, um bloß nicht die eine interessante Szene einer Sendung zu verpassen; das Internet bewahrt ja alles auf, gelegentlich sogar Schnipsel, die es wert sind.

—Doch das Fernsehen weiß sich auch hier zu wehren. Mögen die Videoarchive im Web für eine gewisse Unabhängigkeit des Publikums von der Willkür der Programmplaner sorgen, so können sie doch nicht ersetzen, was die basale, die einzige originäre Idee des Mediums ist: die Ausbeutung des Augenblicks, das Versprechen an den Voyeur in uns allen, „unmittelbar“ ansehen zu können, wie eine Träne über die Wange bzw. die Oder über den Deich fließt, eine Ader bzw. ein Vulkan platzt, ein Gesicht bzw. ein Zug entgleist, ein Tor fällt bzw. sich nicht entblödet.

—Selbstverständlich ist es ein großer Irrtum anzunehmen, die Bilder des Fernsehens seien authentisch, allein weil sie „live“ versendet werden. Diesen Irrtum nicht aus der Welt zu schaffen, sondern zu perpetuieren, fühlen sich neben den Marketingabteilungen der Sender gerade Fernsehkritiker verpflichtet, die leider nicht satt werden, von den „wahren“ Momenten auf dem Bildschirm zu schwärmen. Es muß schon ein Profi des inszenierten, ausdrücklich nicht authentischen Bildes kommen wie der Filmregisseur Dominik Graf, um – in der Süddeutschen Zeitung vom 5. Juni 2010 – festzustellen, daß etwa die Übertragung eines Fußballspiels durchaus nicht die Wahrheit auf dem Platz abbildet, sondern aufgeladen ist mit Ideologie und anderen Lügen.

—Am beliebtesten sind gerade jene TV-Shows, die mit gewaltigem technischen Aufwand „echte“ Momente beschwören, mit größtmöglicher Künstlichkeit „Realität“ simulieren, die das Versprechen „wahren Lebens“, das im Etikett „live“ steckt, zumal durch Nahaufnahmen von glücklich, schmerzlich, ängstlich oder wütend verzerrten Gesichtern einzulösen versuchen. Weil unser Begriff von Wirklichkeit durch und durch von Fernsehbildern geprägt ist, weil wir gewohnt sind, „mittendrin statt nur dabei“ zu sein, dürfen die Kameraleute nicht einfach draufhalten und auf den Zufall hoffen. Es muß ein Setting geschaffen werden, in dem die „authentischen“ Momente planvoll herbeigeführt und aus mindestens drei Perspektiven beobachtet werden können, ein kontrollierter Raum, der Unschärfen und Verwackler bloß als ästhetische Mittel zuläßt, eine umzäunte Umgebung, in der die Menschen, die voyeuristisch belauert werden, keine Chance haben, der Licht- und Bildregie zu entkommen, sobald sie aus ihren Rollen fallen – oder in sie hinein.

—Der Hersteller von „Live“-Fernsehbildern will jederzeit die volle Verfügungsgewalt über die Objekte seiner Kameras haben, und dazu schafft er eine Situation, die einem strengen Regelwerk folgt (bei Sportübertragungen findet er sie bereits vor). Denn die Höhepunkte des „Live-TV“, also das Unerwartete, Ungeprobte, Unerhörte, müssen die Ausnahme bleiben, wenn sie nicht abstumpfen sollen. Überdies legt das Medium viel Wert darauf, das Publikum gleichwie die Protagonisten auf dem Schirm ständig daran zu erinnern, daß es kein Spektakel und keine Sensation gäbe, wenn das Fernsehen nicht wäre. Ein Mensch lebt erst dann, wenn er live übertragen wird: An diesem Mythos kann nicht einmal YouTube kratzen.

—

Wollt ihr das totale Fernsehen?

Der Musiker Stefan Raab arbeitet seit 1993 vor und hinter der Fernsehkamera, mit stetig wachsendem Erfolg. So mäßig Raabs Talent zum Komiker und Entertainer, so ausgeprägt ist seine Witterung für die Bedürfnisse eines Publikums, dem Fernsehen so selbstverständlich ist wie das Paar Socken an den Füßen – nicht wegzudenken, aber auch nichts, über das man viel nachdenkt. Die Zeiten, in denen das Medium etwas Besonderes war, weil es unter strenger staatlicher Obhut stand und die Empfangsgeräte nur etwas weniger als ein Automobil kosteten, sind lange vergangen, und die Menschen, die es noch als etwas Besonderes empfanden, Bilder vom anderen Ende der Welt zu sehen, werden es demnächst ebenfalls sein.

—Wer nach 1960 geboren wurde, kann sich buchstäblich nicht vorstellen, ohne Fernsehen zu leben; aber neben diese Abhängigkeit tritt eine Gelassenheit im Umgang mit dem Medium, die älteren Semestern – TV-Junkies auch sie – abgeht. Wurde in der Steinzeit des Fernsehens, als das Abendland von einer nackten Brust im „Tatort“, einem ehebrechenden Moderator mehr bedroht schien als durch die Atombombe, jede Abweichung von der Norm wie eine Sensation empfunden und nicht selten als Skandal beschrien, sind Provokation und Mißachtung der „guten Sitten“ längst Bestandteil des täglichen Geschäfts.

—Die anfängliche Aufregung über „Big Brother“ war gut für die Einschaltquoten. Weil die Show selbst jedoch zu neun Zehnteln aus Langeweile, zu einem Zehntel aus Peinlichkeit besteht, macht sich nur mehr lächerlich, wer diese Castingshow für angehende Pornodarsteller und Call-in-Croupiers moralisch attackiert. Wo das Fernsehen allerdings für echtes Aufsehen und Empörung sorgen könnte, in einer Reportage über die Geschäfte des Thomas Middelhoff etwa, wird die Sendung kurzerhand im schwarzen Mitternachtsloch versenkt. Denn die Omnipräsenz des Mediums, die Dreistigkeit, mit der es alles Private ausspäht und okkupiert, ist nur so lange möglich, wie es sich nicht offensiv auch mit dem befaßt, was mal wirklich interessant wäre. Aber auf eine Live-Übertragung aus dem Vorstandszimmer der Deutschen Bank können wir so lange warten wie auf einen Guido-Knopp-Zehnteiler über die Verbrechen des Kapitalismus.

—Der Geschäftsmann Raab bedient sich des Mediums, indem der Entertainer Stefan es bedient. Gleichwie das Fernsehen stets nur um sich selbst rotiert und gar keine andere Wirklichkeit zulassen mag als die, die es erschafft, geht es auch in seiner Late-night-Show „TV total“ immer bloß ums Fernsehen, um mehr oder weniger lächerliche Ausschnitte aus anderen Sendungen, um Menschen, die durchs Fensehen bekannt wurden, und mittlerweile vor allem um die „Formate“, die Raab neben „TV total“ für Pro Sieben herstellt. Nie macht er sich über das Medium selbst lustig – auch wenn ein flüchtiger Betrachter seiner Show das glauben könnte -, sondern über die Dilettanten und Stümper, die als Promis gehandelt werden, obwohl sie sich kaum die Schuhe selbst zubinden können. Objekte seines Spotts sind gern auch Menschen, die bereits Opfer der medialen Zudringlichkeit wurden, ob sie nun das Wort „Maschendrahtzaun“ in einem schauderhaften Sächsisch sagen oder Lisa Loch heißen. Wer sich hingegen vor der Kamera souverän verhält, darf mit einer Einladung als Talk-Gast und einem äußerst handzahmen Host rechnen.

—Raabs Publikum ist im Durchschnitt viel jünger als er selbst, und das nicht nur, weil der 42-jährige es hervorragend versteht, sich als großer Bruder seiner Fans zu verkaufen. Er hat mit der „Wok-WM“, „TV total Turmspringen“ und ähnlichen Funsport-Spektakeln, vor allem aber mit „Schlag den Raab“ ein Show-Konzept erfunden, das paßgenau sowohl auf ihn als auch auf den Medienkonsum junger Leute zugeschnitten ist. Man kann das gucken und gleichzeitig die Facebook- und SchülerVZ-Bekanntschaften pflegen; zwischen den „Höhepunkten“ der manchmal fünf Stunden lang vor sich hin mahlenden Shows wuchert das blanke Nichts aus Gequatsche, netter Musik und Werbeblöcken. Weil dieses Nichts aber live stattfindet und weil unablässig beschworen wird, gleich nach der nächsten Reklame würde ein alles entscheidender Wettkampf beginnen, den nun wirklich nicht verpassen dürfe, wer schon so lange ausgeharrt habe, bleibt das Gerät auf Empfang und via Twitter geben die Zuschauer derweil bekannt, welche Pizza sie sich bestellt haben und warum der aktuelle „Schlag den Raab“-Kandidat ein Ekel ist.

—Diese Shows funktionieren freilich nur, weil Stefan Raab sich in ihnen nicht als gottgleicher Zeremonienmeister aufspielt, sondern selbst dahin geht, wo‘s wehtut. Seit er sich 2001 von der Boxweltmeisterin Regina Halmich die Nase zerklopfen ließ, ist Raab beglaubigt als Mann mit einer großen Fresse, aber auch mit großem Kämpferherzen. Dieses Image pflegt er nicht nur aus Kalkül. In „Schlag den Raab“ läßt sich regelmäßig besichtigen, wie ungern er verliert, wie maßlos er sich über einen Sieg freuen kann. Er nimmt dafür Schmerz ebenso in Kauf wie wenig schmeichelhafte Großaufnahmen. Raab hat begriffen, daß Fernsehen nur dann noch etwas bedeutet, wenn es mit allen Mitteln den Mythos pflegt, nicht bloß größer als das Leben, sondern das Leben selbst zu sein. Was aber könnte da authentischer wirken als ein TV-Star, der freiwillig Prellungen und Demütigungen riskiert, der sich zwar über die Unbeholfenheiten anderer amüsiert, die eigenen zugleich jedoch ausstellt?

—„Wettbewerb mag ich immer“, sagte er am 30. Mai zu Spiegel online; da hatte er gerade mit seinem Protegé Lena Meyer-Landrut den „Eurovision Song Contest“ gewonnen. Hier kommt Ideologie ins Spiel, die neoliberale nämlich, der Raab sich von Herzen verschrieben hat. Da seine eigene Biographie wie ein Beweis dafür wirkt, daß jeder die Chance hat, ganz nach oben zu kommen, wenn er bloß an sich glaubt und nie aufgibt, kann Raab die Herrlichkeit des Markts und die Segnungen der Konkurrenz glaubhaft preisen. Es käme ihm auch gar nicht in den Sinn, an ihnen zu zweifeln. Hier unterscheidet er sich nicht im geringsten von einem anderen Selfmademan, der sich die Fans mit ihm teilt, den er jedoch nicht nur aus Eifersucht verachtet, dem White-Trash-Musiker Dieter Bohlen,

—Immerhin verzichtete Raab beim „Bundesvision Song Contest“, der aus Frau Meyer-Landrut, seiner Favoritin, Lena, den Liebling der Nation, machte, darauf, die Verlierer zu verhöhnen und die Siegerin onkelhaft zu begönnern. Seine Enttäuschung allerdings, daß nicht der von ihm komponierte Song, sondern das Stück eines dänisch-amerikanischen Teams für die Show in Oslo ausgewählt wurde, war nicht zu übersehen. Selbst nach dem Triumph konnte er sich nicht die Bemerkung verkneifen, Lena hätte „wahrscheinlich mit jedem Finalsong gewonnen“. Das ist übertrieben, doch nur etwas.

—Meyer-Landrut hat nämlich – und Raab erkannte das sofort – genau die Qualität zu bieten, die es braucht, um im Fernsehen noch aufzufallen: Sie wirkt vor der Kamera wie ein echter Mensch. Ihr Gesang, ihr Englisch, ihre Gestik muten unprofessionell an, doch nicht stümperhaft. Und weil Stefan Raab sie vorbildlich davor schützt, ihre Seele an die Hyänen des Boulevard zu verkaufen, wird das Image des hübschen Mädchens von nebenan, das nur so aus Spaß ein Star geworden ist, in nächster Zeit keine Kratzer bekommen. Wohl auch deshalb will Raab sie im nächsten Jahr wieder ins Rennen schicken. Denn eins hat Ralph Siegel ihm weiterhin voraus – als deutscher Komponist beim „ESC“ zu gewinnen.

—Diese Scharte möchte Stefan Raab vermutlich nicht nur aus Ehrgeiz auswetzen, sondern ebenso für sein Vaterland. Wer gesehen hat, wie er nicht müde wurde, in Oslo die deutsche Fahne zu schwenken, wie er seinen Schützling in Hannover die von ihm berühmt gemachte Spaßhymne „Ich liebe deutsche Land“ anstimmen ließ, der wird bemerkt haben, daß es neben dem Neoliberalismus noch eine weitere Ideologie gibt, auf die Stefan Raab schwört: den geschichtsvergessenen, von keiner Scham beeinträchtigten Patriotismus. Aber auch der kommt im Fernsehen ganz hervorragend an, und so rundet er das System Raab nicht bloß ab, er macht es – jedenfalls für einheimische Medienkritiker – unangreifbar.

—

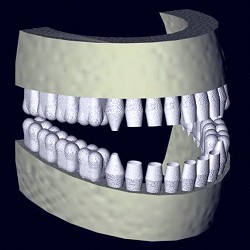

Photo: By Imageengineer (Own work) [CC BY 3.0],

via Wikimedia Commons

Montag, 21. Dezember 2015 17:44

Wahre Momente, ohne Tüttelchen, gibt’s im Fernsehen auch, nur ungewollt, etwa wenn während des Berichts über die neueste Hungerkatastrophe die aktuellen Aktienkurse unten durchs Bild laufen.

Wenn ich solch kluge Kommentare lese, fühle ich mich nicht mehr so allein. Danke! KS

Mittwoch, 23. Dezember 2015 3:11

Ich habe und brauche auch kein Fernsehn. Gute Zeiten und schönes Leben!

Dito. – Aber wenn Sie meinen Aufsatz gelesen hätten, wüßten Sie, daß gar kein Fernsehen auch keine Lösung ist. KS

Mittwoch, 23. Dezember 2015 9:24

Großes Lob für die gelungene Analyse, Lob aber auch für die Auswahl der Illustration. Großartig! Bildunterschriftsvorschlag: „Wollt ihr den totalen Kindergeburtstag?“ – „Aaaaaah!“

Vielen Dank für das zweifache Lob! KS

Freitag, 25. Dezember 2015 14:19

Hallo Herr Sokolowsky, auf Ihrem Blog werden mir die Doppel-ffs („ff“) nicht korrekt angezeigt; es erscheint unter Chrome ein Platzhalter-Kästchen. Beste Grüße!

Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe leider keine Ahnung, wie ich das reparieren soll. Vielleicht nicht mehr so oft „Dampfschiff“ schreiben? KS