Die Zukunft war gestern – Epilog

Aktuelle Marginalie:

Meister Brunners Schäflein

Wegen der Fülle des Materials, das hier verarbeitet werden soll, aber auch aufgrund einer Frage, deren Lösung mein Schreiben blockierte, habe ich beschlossen, diesen Epilog nicht erst vollständig, sondern als work in progress zu publizieren, bevor das geschätzte Publikum die Geduld komplett mit mir verliert. Eine Publikationsweise, die allerdings recht gut zum Medium, in dem dies publiziert wird, paßt. Ich hoffe, dem Blogpost täglich alle paar Tage je nach Laune einen weiteren Abschnitt hinzufügen zu können.

Abonnenten des „Abfall“-Newsletters erfahren automatisch, daß es hier weitergeht. – Die aktuellen Posting-Häppchen tragen Überschriften in Fusionsplasmablau.

Inhalt

I. Legenden

(Indem er von diversen Illuminationen berichtet, gibt der Autor eine hoffentlich nicht zu umständliche Erklärung ab, warum dieser Epilog eines Nachworts so viel Zeit und Raum braucht.)

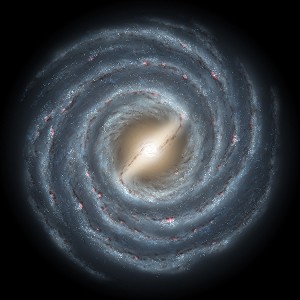

Was das Bild links oben in diesem Zusammenhang bedeuten soll, ist ohne ein anderes Bild nicht erschöpfend zu erklären.

—Oberflächlich dagegen scheint die Sache klar: Sie, diese Milchstraße, dies kosmische Juwel, steht für alles, was Science Fiction (SF) sein sollte. Ein Ausblick in die Unendlichkeit, die Abgründe der Welt. Eine Erkenntnis unserer menschlichen Grenzen, zugleich eine Herausforderung, diese Grenzen zu erweitern. Eine unwiderstehliche Anregung, über den Platz der Menschheit im Universum nachzudenken und über den Sinn dieses Weltalls, mithin unseres Daseins in mindestens so vielen Facetten zu spekulieren, wie die Galaxis Sonnen hat. Und, im besten Fall, vereint sich mit den anderen Aspekten die schiere Schönheit der Ausführung, sei diese Schönheit nun dem Zufall oder der Inspiration geschuldet.

—Wo ich konnte, habe ich in der KONKRET-Serie „Die Zukunft war gestern“ Zitate ausgewählt, die ich in meinen Notizen gern „Sternbilder“ nannte. Sätze meine ich damit, die den „Sense of Wonder“ bewirken, dieses nirgends bequemer als durch SF-Literatur zu beziehende, erhabene gleichwie umwerfende Gefühl, ein Rätsel des Kosmos gelöst, ein wahres Mirakel natürlicher oder künstlicher Herkunft erlebt, die Maßlosigkeit menschlicher Vorstellung angesichts eines unermeßlichen Weltenraums bestaunt zu haben. Und in diesem Wunder wohnt, eventuell, ein bißchen vom Sinn des Lebens. So wie hier, in Alfred Besters elektrisierender Metapher aus Tiger! Tiger!: „Sonne und Sterne waren Fieber, das seinen Körper schüttelte.“ Oder hier, in Bedenke Phlebas von Iain Banks: „Vayvatch lag im Raum wie das Armband eines Gottes. Der Vierzehn-Millionen-Kilometer-Reif glitzerte und funkelte blau und golden vor dem jettschwarzen Abgrund des Raums.“

—Erklärt ist damit noch nicht, was mich für SF überhaupt empfänglich werden ließ, was mir das Genre bis heute theurer als irgendein anderes macht. Das ist eine Frage, auf die mir nie eine befriedigende Antwort eingefallen ist. Natürlich: Omnipotenz-Sehnsüchte des Pubertierenden spielen hier eine wichtige Rolle, und deshalb hat mich von 13 bis 15 nichts so stark in den Bann geschlagen wie die Perry Rhodan-Serie mit ihren gigantomanischen Raumschlachten, ihren Überwesen und Supertechnologien. Überdies der Wunsch eines Knaben, der sich für schlauer hielt als alle anderen, sich durch die Lieblingslektüre von den Idioten, die ihn umgaben, zu distinguieren. Das blieb, nach überstandener Perry Rhodan-Sucht, bis zum Abitur ein wichtiges Motiv: Weder meine Mitschüler noch meine Lehrer hatten einen Dunst, wer Olaf Stapledon war, ich aber hatte mit 19 schon dreimal den Sternenschöpfer gelesen.

—Ich erinnere mich flüchtig an einen freundlichen Referendar, 23 oder 24 Jahre alt, also in einer ganz anderen Generation ansässig als ich 16-Jähriger und trotzdem kein alter Sack, jemand, den beeindruckt zu haben mir Enormes bedeutete. Eindruck hatte ich in einer seiner probeweisen Unterrichtseinheiten hinterlassen, als ich ziemlich locker ausbreitete, was an Frank Herberts Wüstenplanet so faszinierend sei, weshalb dieser Roman (den ich in meiner Serie mit Gründen ausließ; das Argument folgt in einem späteren Abschnitt), warum gewisse Werke der SF das Gegenteil von Schund seien und die Gattung somit nicht pauschal als Dreck abgetan werden dürfe. In der Pause fragte er mich, ob ich ihm nicht eine Liste mit SF-Stücken schreiben möge, die mir etwas bedeuteten. Ich fing sogleich mit der Liste an … und brachte sie nicht zu Ende, so lange der ideelle große Bruder bei uns hospitierte. Ich brachte sie bis vor rund zwei Jahren nicht zu Papier. Mit „Die Zukunft war gestern“ habe ich also auch eine sehr alte Schuld, wenigstens ideell, beglichen.

Weshalb fiel es mir als Elftkläßler so schwer, meine Vernarrtheit in bestimmte SF aufzuschreiben und zu begründen? Weil mir die Worte fehlten, die treffenden, weil es mir an Selbsterkenntnis mangelte, weil ich eifersüchtig über meine Distinktionsmerkmale wachte. Vielleicht auch, weil ich mir meines Urteils viel weniger sicher war als heute und Angst hatte, beim Angeben erwischt zu werden. Vielleicht auch, weil ich zu oft gehört und gelesen hatte, SF sei Mist und bedeutungslos neben der großen Literatur; Kinder lassen sich von Autoritäten leicht impressionieren. Welche Beglückung dann, veritable Dichtung zu entdecken, wo die Kritik günstigstenfalls Unterhaltung sah! Mit 17, 18, 19 waren Ray Bradbury, Stanisław Lem und zumal Cordwainer Smith wie Hausgötter für mich, die Werke von Norman Spinrad, Alfred Bester und Ursula K. Le Guin auch ästhetische Heiligtümer. Ich konnte allerdings noch immer nicht verständlich machen – anderen so wenig wie mir selbst –, woher meine Affenliebe zur „Scientific romance“, wie Wells das nannte, rührte. Ich hätte mich ja auch auf Karl May kaprizieren können oder Kriminalromane.

—In den 24 Monaten, die während der Veröffentlichung von „Die Zukunft war gestern“ vergingen, habe ich bei jeder Folge darüber nachgegrübelt, was, zum Henker, mich für SF prädisponierte, wieso ich dieses Genre für mich reklamierte und die Faszination auch nicht mit meiner Pubertät ablegte, sondern SF bis heute für das Aufregendste halte, was es in der populären Literatur gibt. Eigentlich wollte ich darüber bereits vor Start der Serie schreiben, aber nach „Prolog, Phase 1“ brach ich unvermittelt und ratlos ab. Möglicherweise wurde die Geschichte mir zu intim.

—Mittlerweile glaube ich allerdings, die 24 Glossen gebraucht zu haben, um mich dem Problem überhaupt anzunähern. Aufmerksame Leser der „Zukunft“ werden bemerkt haben, daß mir auch im Nachwort zur Serie, das soeben in Konkret erschien, keine zufriedenstellende Antwort einfallen wollte. Es lag mir auf der Zunge, aber zu schwer, um es auszusprechen. Das war bis vor wenigen Stunden so, doch dann hatte ich etwas wie eine Erleuchtung. Und um die zu schildern, benötige ich das andere Bild, von dem ich oben schrieb, ein Photo, das ich beim Spaziergang am Nachmittag des 5. Oktober mit dem Smartphone knipste und das bedauerlicherweise kaum von fern ahnen läßt, was mich überwältigte.

—

—

Nämlich die unermeßliche Tiefe des Himmels, die atemberaubende Majestät der Cumuluswolken, das beklemmend prächtige Licht der Sonne – eine Demonstration der wahren Dimension des Weltkreises: Denn ich sah die Wolkeneisberge über ein Land segeln, das, unsichtbar für mich, weit hinter dem Horizont lag, sah, wie sie alles in den Schatten stellen, was Menschen konstruieren, und doch bloß eine Petitesse sind unter der Ausdehnung der Atmosphäre. Ich sah das natürlich nicht zum ersten Mal, aber es kam mir so vor, als hätte ich das noch nie gesehen. Ein Déja-vu ersten Ranges passierte, und ich meinte, mich zu erinnern, wie ich als kleines Kind erstmals den Himmel so sah, so majestätisch, tief, unermeßlich. Wie ich eben noch den Horizont als Ende meiner Welt ansah, nun jedoch das, was den Horizont überwölbte, als Widerspruch zu dieser Begrenztheit erkannte, als Verheißung (und Drohung) einer grenzenlosen Welt.

—Natürlich besaß ich als Vier- oder Fünfjähriger keinen Begriff für mein Staunen, für die Ehrfurcht auch, die ich empfand, als mir zum ersten Mal aufging, daß die Macht, die meine menschliche Umgebung über mich hatte, einen Fliegenscheißdreck bedeutete, verglichen mit den Kräften, die solches verursachen konnten: die Wolken, die Sonne, die Bodenlosigkeit der Sphäre. Aber ich begann, glaube ich, von jenem Tag an damit, nach den Begriffen zu suchen bzw. nach den unentdeckten Ländern, die hinter dem Horizont und über den Wolken liegen müssen. Als ich ein Grundschulbub war, fand ich Begriffe in den Märchen und Mythen, die sich andere vorwissenschaftliche Menschen vor Jahrtausenden zurechtgebastelt hatten, um mit den Gewalten der Natur klarzukommen.

Mit Beginn meiner Pubertät konnte mich derlei Kinderkram nicht länger überzeugen, außer in meinen Träumen, und ich stand vor der Wahl, mir den Kosmos religiös oder wissenschaftlich erklären zu lassen. In der SF fand ich ein Mittelding zwischen beidem, und wenn ich‘s recht überlege, verdanke ich Stapledon, daß ich die Götter beiseiteschaffen konnte, ohne deshalb auch die Metaphysik aufzugeben. (Es gibt übrigens noch heute Astrophysiker, die sich mit dem Schöpfer des Star Maker beschäftigen, die seine Inspiration genießen.)

—Die metaphysischen Begriffe dort zu suchen, wo sie (meistens) ohne irrationalen Hokuspokus gebildet werden, in der Philosophie und Naturwissenschaft, hat mich die SF besser gelehrt als aller Schulunterricht. Bis zur Stunde übrigens bekomme ich den dernier cri der Kosmologie stets zuerst über SF-Erzählungen mit. Und sie schaffen es weiterhin, daß ich meine Ehrfurcht auf Phänomene konzentriere, die real sind, auf wahre Wunder wie Sol, unser Heimatgestirn, wie die harmonische Struktur der Atome, wie das kosmische Leuchtfeuer der Quasare, wie die Geisterhaftigkeit der Quanten, wie die interstellaren Nebel, diese Brutstätten neuer Sonnen, neuer Strukturen, neuer Geister. Das Universum ist derart vollgestopft mit Mysterium und Herrlichkeit, so verschwenderisch mit Phantastischem, daß ein Bedürfnis nach Gottheiten sich daneben schwerlich entfalten kann. Das, was wir mittlerweile über die Entstehung des Weltalls wissen, ist überwältigender als jeder alte Schöpfungsmythos, und das, was Naturwissenschaftler entdecken, läßt um Megaparsek alles hinter sich, was kirchliche und New-age-Scharlatane sich zusammenspinnen.

—SF ist, um es kurz zu sagen, Literatur für Leute, die gern in den Himmel blicken, ohne an einen Himmel zu glauben. Das war, was ich im Vorsatz zu jeder Serienfolge meinte, wenn dort geredet wurde von der „Zukunft, die irgendwo zwischen den Sternen stand und nicht im Dax-Index“. Ich habe dies freilich erst gestern nachmittag kapiert. Respektive: auf einen Begriff bekommen.

—Die Computergraphik unserer Galaxis und der Oktoberwolkenhimmel, den ich photographierte, gehören unbedingt zusammen, weil das eine den Urmoment zeigt, in dem ein Mensch die Weite des Blicks erwirbt, und das andere signalisiert, welche ästhetische Freude es bedeuten kann, diese Weite nie aus dem Blick zu verlieren. (Nachgeholfen bei der Illumination gestern nachmittag hat auch die Musik, die im Kopfhörer tönte: Philip Glass‘ „Satyagraha“, Dritter Akt, „King – Newcastle March“. Schwerpsychedelisches Zeug, hocheffektiv an Frühherbstnachmittagen!)

—SF ist die Literatur meiner Jugend, und so lange ich mich für sie interessiere, erhalte ich mir die Neugier der jungen Jahre, das Entzücken über große Ideen, bewahre mein kindliches Staunen, ohne darüber kindisch zu werden.

—„Die Zukunft war gestern“ ist das fällige Dankeschön an eine Kunstform gewesen, die mein Leben gründlicher beeinflußt hat als jede andere außer dem Kino und dem Jazz. Und endlich hab ich auch sagen können, weshalb. – Was nicht ausschließt, daß ich in zehn Jahren eine völlig differente Erklärung finde. Denn auch dies lehrt die gelungene Wissenschaftsromanze: Keine Theorie ist für die Ewigkeit geschaffen, und am Ende kommt sowieso immer alles ganz anders als gedacht. Nur das da bleibt und bleibt: „(In) den ungeheuren und ewigen Gesetzen des Stoffs … muß für das, was mehr als Tier in uns ist, Trost und Hoffnung liegen.“ (H. G. Wells, Die Insel des Dr. Moreau.)

II. a – Die Singularität Iain Banks

Der knappe Platz, den ich von KONKI für „Die Zukunft war gestern“ zugeteilt bekam, ist den einzelnen Episoden meist gut bekommen, am meisten, glaube ich, der dritten (über Cordwainer Smith). In zwei Fällen allerdings hätte ich nur zu gern den Rahmen gesprengt und mindestens die andere Hälfte der Seite erobert.

—Zum einen, als ich (Folge 6) über Perry Rhodan schrieb. Ich werde die viel längere Fassung nachreichen, wenn die Leserbriefe an die Reihe kommen. (Die müssen sich leider ganz hinten anstellen.)

—Der andere Casus bekümmerte mich von Beginn der Serie an. Programmatisch hatte ich Iain Banks‘ Meisterwerk Bedenke Phlebas als Nummer 1 ausgewählt und konnte gerade mal andeuten, wie sehr ich das Buch bewundere und den Autor verehre. Was Sie in I. Legenden gelesen haben über meinen Begriff von SF, hat Banks grandios übererfüllt. Darum werde ich gleich den director‘s cut meiner Hymne vorstellen, denn er schließt wie geschweißt an die Ausführungen oben an. Außerdem möchte ich den geschätzten Kollegen Leo Fischer zufriedenstellen, der mir gestern via Facebook folgendes mitteilte:

Lieber Kay, gerade studiere ich die ersten Absätze Deines schönen SciFi-Aufsatzes in der KONKRET und muß Dir aber sofort die Culture-Reihe von Iain Banks ans Herz legen: In den Neunzigern bis in die Nullerjahre hinein veröffentlicht, wird dort tatsächlich eine Welt geschildert, die unvergleichlich viel besser ist als die unsere: Abschaffung der Arbeit, der Herrschaft, der Krankheit und des Todes, eine anarchokommunistisch-hedonistische Gesellschaft, regiert von so allmächtigen wie gütigen K.I.en. Noch dazu vorzüglich geschrieben! Es gibt sie eben noch, die Utopien.

Vorzüglich formuliert, doch bevor ich mich wundern konnte, schickte Leo Fischer diesen Satz nach:

Achso, später kommt er ja. Verzeihung! Bitte alles obige ignorieren.

Das aber möchte ich auf keinen Fall. Denn Fischer hat in den bestmöglichen Worten gesagt, was über die „Kultur“ gesagt und gesungen werden muß. Die folgende Eloge ist auch für dich, lieber Leo:

—

Jubiläumsedition – © Heyne Verlag / „die zukunft“

Die Zukunft war gestern (1)

Iain Banks: Bedenke Phlebas (Consider Phlebas)

Gleich zu Beginn steckt Bora Horza Gobuchul bis zum Hals in der Scheiße. Als Spion und Attentäter enttarnt, lassen ihn die Herrscher des Planeten Sorpen gemäß ehrwürdiger Tradition in den Abwässern ihres Palasts langsam ersaufen: „Als wie passend mußten sie es empfinden, wenn sie ihre altersschwachen Körper zu den Toiletten des Bankettsaales schleppten, daß sie buchstäblich auf alle ihre Feinde schissen und sie auf diese Weise töteten!“ Horza überlebt zwar knapp. Doch auf den folgenden 700 Seiten kommt es für ihn immer noch schlimmer.

—Bedenke Phlebas, Iain Banks‘ Debüt als Science-Fiction-Autor, bringt neben vielen anderen Kunststücken das besonders große fertig, die Space-opera, die kindischste und trotzdem bzw. gerade deshalb populärste Ausstülpung des Genres, zu einem Stück Kunst zu erheben. Kreuzfahrten quer durch den Kosmos, unerschrockene Helden, bizarre Welten, monströse Aliens, millenare Mysterien, Supercomputer, Megaraumschiffe, Gigawaffen – an so was können bestimmte Pubertierende sämtlicher Altersklassen, ich bin Zeuge, sich niemals sattlesen. Banks liefert ihnen mehr, als sie je zuvor und danach in einem einzigen Buch bekommen haben – mehr Action, mehr Spektakel, mehr Wunder. Bedenke Phlebas schäumt über vor Phantasie und Erzähllust. Und Banks hat das Talent, seinen Spaß an der Sache poetisch mitzuteilen: „Vayvatch lag im Raum wie das Armband eines Gottes. Der Vierzehn-Millionen-Kilometer-Reif glitzerte und funkelte blau und golden vor dem jettschwarzen Abgrund des Raums.“

—Das ist „Sense of wonder“ in nur zwei Sätzen, in einer einzigen gewaltigen Metapher. Banks‘ amerikanischer Kollege Larry Niven verbrauchte 1972 in seinem Ringwelt-Roman aberhundert Seiten, um ein ähnliches Gefühl von Schauer und Erstaunen beim Anblick eines sonnenumspannenden „Orbitals“ zu erzeugen. Iain Banks bewegt sich durch sein fiktives Universum wie jeder geborene Erzähler, wie Homer: Er tut so, als sei alles schon lange dagewesen, bevor er kam, um zu künden. Er kommentiert und bewertet nichts, er notiert. Freilich mit einer Ironie und Bildkraft und Leichtigkeit, die unter tausend Romanciers bloß einem gegeben ist. (Und ich meine hier jede Art Roman.)

—Horza, der tragische Held von Bedenke Phlebas, ist ein Schurke, ein Verblendeter, ein Terrorist. Ein Böser ist er nicht. Das System, das er stürzen will – die „Kultur“, ein Verbund biologischer und künstlicher Intelligenzen, der große Teile der Milchstraße durchdringt – erscheint Horza wie der nackte Faschismus, ist aber das genaue Gegenteil davon. Nämlich das, was unsereins Neomarxist sich unter einer Gesellschaft der Gleichen vorstellt: libertär, hedonistisch, sozialistisch. Keine Autoritäten, keine Ideologien, keine Dogmen. Daß auch in diesem Paradies ein Apfelbaum Schatten wirft, verschweigt Banks keineswegs. Es sind gerade die Schatten, die ihn, wie jeden großen Erzähler, interessieren. Horza, leider, ist von Schatten besessen und erlebt darum, wie jeder romantische Held, wie sein literarischer Urahn Candide, nur die krummen Dinge in einer sonst fast perfekten Welt.

—Zum Beispiel das vier Kilometer lange, drei Kilometer breite Kreuzfahrtschiff, dessen endlose Tour durch den Megameilen-Ozean des „Vayvatch“-Orbitals ungeplant an einem Eisberg endet. Woraus sich eine Szene von unvergleichlicher Dynamik entwickelt, die, sollte sie einst verfilmt werden, einen Regisseur nicht unterhalb der Spielberg-Klasse und, wenn ich bitten darf, Thelma Schoonmaker am Schneidetisch benötigt (Musik: Howard Shore). Was Banks hier an Gespür für Action und Heckmeck demonstriert, steht in jeder Literatur einzigartig da:

Der Lärm hinter Horza war wie ein gigantischer Wasserfall, wie eine nicht enden wollende Explosion, wie ein Vulkan. […]

—Es war wie die größte Welle im Universum, gestaltet in Altmetall, gehauen aus knirschendem Schrott, und von der Klippe aus gefrorenem Wasser dahinter senkten sich Kaskaden aus blitzendem, glitzerndem Eis und Schnee in großen langsamen Schleiern nieder. […]

—Horza versuchte weiter, ein Bein auf die schräge Rampe zu schwingen, aber der Fahrtwind riß seinen Körper von der Fähre weg, und die gekrümmten Finger seiner Handschuhe scharrten langsam über die rauhe Oberfläche zurück.

Die gesamte Sequenz, von Rosemarie Hundertmarck wie auch alles andere kongenial übersetzt, diese ebenso detailbesessene wie rauschhafte Bilderflucht, dieses Brillantfeuerwerk geht über elf Seiten, und in jedem Lehrgang für Kreatives Schreiben sollten diese Seiten verbindliche Lektüre sein.

—Gleichfalls singulär in jeder Art Roman ist Banks‘ „Kultur“-Utopie. Die mit einem einzigen Glaubensartikel auskommt: Der Sinn des Lebens besteht im Leben. Horza kapiert dies knapp vor seinem Ende, doch nur, weil er am Ende ist. – Niemand lehnt sich zu weit aus dem Fenster, wenn sie oder er annimmt, daß der Alien Horza für uns steht, für die verblendeten, ignoranten, fehlgeleiteten Insassen einer „Freien Welt“, deren Freiheit nur so weit geht wie der Bankkredit.

—Iain Banks hat an seiner menschenfreundlichen „Kultur“-Utopie lebenslang festgehalten. In Die Wasserstoffsonate, seinem letzten SF-Roman, bereicherte er die Vision der „Kultur“ um den Gedanken, daß es unwürdig für eine wahrhaft freie Gesellschaft ist, an den Bösen Vergeltung zu üben, selbst wenn die einen Genozid begehen. Drumherum entfesselt er ein Spektakel, wie nur Banks es konnte. – Aber an die Singularität Bedenke Phlebas hat selbst er nie wieder heranreichen können. Darum zitiert er sich ironisch in etlichen Szenen. Iain Banks darf das. Und hat der Intelligent Designer nicht dasselbe getan, als er die Fjorde von Norwegen in Alaska nachbaute?

—2013 wurde das Genie, der einmalige Mr. Banks, erst 59 Jahre alt, vom Krebs wegsortiert. Vielleicht ertrug Gott es nicht, daß der Schöpfer der „Kultur“ einiges mehr drauf hatte.

II. b – Die Kreuzerstoffsonate

Das Leipziger Stadtmagazin kreuzer beauftragte mich, für seine schöne Beilage :logbuch etliche Zeilen über die Differenz zwischen Science-Fiction- und Fantasy-Literatur zu schreiben. Außerdem durfte ich – schließlich widmet sich das Supplement der Buchmesse in Leipzig – Liebhaberhinweise auf alte und neue Meisterwerke der SF abgeben. Daß das :logbuch-Cover eine Headline trägt, die ich mal erfand, schmeichelt meiner Eitelkeit, paßt freilich durchaus.

—Falls Sie sich für eine bequeme Synopsis meiner Thesen zur wissenschaftlich-spekulativen Fiktion interessieren, jedoch nicht im Vertriebsbereich des kreuzer wohnen, können Sie das Heft als ePaper bestellen. Und damit Sie den kreuzer nicht im Sack kaufen müssen, serviere ich ein Appetithäppchen. Es geht um das Abschiedswerk eines sehr großen Erzählers (über welches ich bereits hier ein paar Worte äußerte):

Das und viel mehr, nämlich ein Gruß aus der Ewigkeit an uns verzagende Sterbliche, ist Iain Banks‘ letzter, 2014 posthum veröffentlichter Roman Die Wasserstoffsonate. Banks zeigt uns die Wunder des Kosmos, wie nur er es vermochte, und spekuliert über Zivilisationen, die so weit fortgeschritten sind, dass wir sie kaum begreifen. Er startet, ein Markenzeichen aller „Kultur“-Episoden, eine ultralichtschnelle Hetzjagd durch die Galaxis mit ordentlich Geballer, Intrigen, Superintelligenzen und Megaschurken. Hinter all den Sensationen verbirgt sich ein ergreifendes Plädoyer für utopisches Denken, Iain Banks‘ philosophisches Testament. Der Autor wußte beim Verfassen des Buchs bereits, daß er unrettbar an Krebs erkrankt war. Uns aber will er wissen lassen, welches Glück darin liegt, etwas Unmögliches zu versuchen, selbst wenn es derart unmöglich ist wie die Rettung der Welt oder die Aufführung der Wasserstoffsonate – oder ein phantastischer Schmöker, in dem Vernunft die Mächte des Chaos besiegt.

III. a – Episode Guide

III. a – Episode Guide

„Die Zukunft war gestern“ sollte nie länger als 24 Folgen werden. Das hatte mehrere Gründe. Der erste ist autobiographisch (wie jeder der Texte) und ein bißchen zahlenmystisch. Ich wurde nämlich an einem 24. geboren. Der zweite Grund wog schon stärker: Ich stellte mir die Serie wie eine Art Adventskalender vor. Nicht alles darin würde dem Konsumenten munden, aber auf jeden Fall sollte hinter jeder Episodenzahl eine Überraschung stecken. Ich bilde mir ein, daß dies gelungen ist.

—Der dritte Grund war auch nicht ohne: Ich würde zwei Jahre lang monatlich eine halbe Seite für die Ausstellung meines Spleens bekommen, also insgesamt zwölf Seiten – das war sehr, sehr großzügig von der Redaktion (die außerdem, namentlich Marit Hofmann, stets sehr, sehr gnädig mit mir und meinen Terminsabotagen umging). Es mußte einfach reichen.

—Der vierte Aspekt schließlich wurde der wichtigste. Als ich die Serie konzipierte, standen zunächst nur zwölf, dann 18 Titel in meiner Kladde. Das war zu wenig, um der klassischen SF gerecht zu werden, und gleichfalls zu wenig, um die Schattenseiten meiner Liebhaberei zu betrachten.

—Also 24. Nun begann die finale Auswahl, die stark von der Dramaturgie beeinflußt wurde, die ich mir für die Serie überlegt hatte. (Wenn Sie die Zeit erübrigen können, dann lesen Sie doch mal alle Folgen chronologisch hintereinander weg. Ich möchte wetten, daß Sie ahnen werden, was ich mit „Dramaturgie“ meine.) Es stand übrigens von vornherein fest wie Erdhafen, daß ich mit Iain Banks und Bedenke Phlebas beginnen, mit Norman Spinrad und Flammenritt aufhören würde. Um die anderen 22 Titel richtig zu plazieren, brauchte ich einige Monate, von da an jedoch hielt ich mich an den Fahrplan. Der niemals so etwas wie eine „Top Twentyfour“ abbilden sollte, das schien mir zu platt, zu unhaltbar. In diesem Fall hätte Cordwainer Smith den ersten, Olaf Stapledon den zweiten, Norman Spinrad den dritten Rang belegt. Warum allerdings Spinrad und nicht Basil? Oder Keyes? Sehen Sie, da geht‘s schon los.

—„Die Zukunft war gestern“ wollte und sollte niemals ein „Best of“ der SF sein. Es ist nicht mal ein „Best of“ meiner Favoriten. Beim Wiederlesen die herbsten Enttäuschungen waren Isaac Asimovs Foundation-Trilogie (vor allem der unfaßbar hastigen Übersetzung Rosemarie Hundertmarcks wegen – Hundertmarck!, die Iain Banks geradezu vorbildlich verdeutschte) und Joe Haldemans Der ewige Krieg. Warum ich die Mark Brandis-Bücher einst verschlang, habe ich mir nicht mehr erklären können. In der „Zukunft“ sind diese Stücke, die echten Meisterwerken den Raum stahlen, trotzdem unverzichtbar.

—Damit Sie mal sehen können, was ich durch den Rost fallen ließ, folgen auf die amtliche Finalisten-Liste eine Backlist (für die neun Werke, die ich selbst am meisten in der Serie vermisse) und eine Blacklist (für drei Bücher, die ich als Jugendlicher bewunderte, als Erwachsener zu beargwöhnen lernte). Das sind zusammen noch einmal zwölf Titel. Ob ich jemals ausführlich über sie schreiben werde? Mal sehen. Ich verspreche lieber nichts, würde mich freilich freuen, Sie neugierig zu machen.

—Eugen Antonow fragte am 6.4.2016 freundlich bei KONKRET an, ob ich „in der Rubrik ‚Die Zukunft war gestern‘ auch den englischen Originaltitel der Werke erwähnen“ könnte. Hätte ich sehr gern getan, und zwar mit allen nichtdeutschen Werktiteln. Doch das wäre zu Lasten der ohnehin so knappen Artikel gegangen, hätte mich mindestens zwei Zeilen gekostet, war mir zuviel. ––Antonows Bitte bleibt dennoch legitim und soll in den folgenden drei Listen endlich berücksichtigt werden.

∞ Iain Banks: Bedenke Phlebas (Consider Phlebas – 1987).

Erschienen in KONKRET 10/2014 und – stark erweitert – hier.

∞ Sergej Snegow: Menschen wie Götter (Люди как Боги, Ljudi kak bogi* – 1966-1977).

Erschienen in KONKRET 11/2014.

∞ Cordwainer Smith: Was aus den Menschen wurde (The Rediscovery of Man – 1950-1966).

Erschienen in KONKRET 12/2014.

∞ Olaf Stapledon: Der Sternenschöpfer (Star Maker – 1937).

Erschienen in KONKRET 1/2015.

∞ Arthur C. Clarke: Die letzte Generation (Childhood‘s End – 1953).

Erschienen in KONKRET 2/2015.

∞ William Voltz: BARDIOC/Kosmischer Alptraum (Perry Rhodan Nr. 850/51 – 1977).

Erschienen in KONKRET 3/2015.

∞ Ray Bradbury: Die Mars-Chroniken (The Martian Chronicles – 1950-58).

Erschienen in KONKRET 4/2015.

∞ Arkadij & Boris Strugatzki: Picknick am Wegesrand (Пикник на обочине, Piknik na obotschinje – 1972).

Erschienen in KONKRET 5/2015.

∞ Stanislaw Lem: Rückkehr von den Sternen [alt. Transfer] (Powrót z gwiazd – 1961).

Erschienen in KONKRET 6/2015.

∞ Ursula K. LeGuin: Die Enteigneten [alt. Planet der Habenichtse] (The Dispossessed – 1974).

Erschienen in KONKRET 7/2015 und – um einen Nebensatz erweitert – hier.

∞ H. G. Wells: Die Insel des Doktor Moreau (The Island of Dr. Moreau – 1896).

Erschienen in KONKRET 8/2015 und – unverändert – hier.

∞ Isaac Asimov: Die Foundation-Trilogie (Foundation / Foundation and Empire / Second Foundation – 1951-53).

Erschienen in KONKRET 9/2015.

∞ Mark Brandis: Weltraumpartisanen, Bd. 11: Operation Sonnenfracht (1975).

Erschienen in KONKRET 10/2015.

∞ Jean-Claude Mézières/Pierre Christin: Valerian und Veronique, Bd. 6: Botschafter der Schatten (Valérian et Laureline – L‘ambassadeur des ombres – 1975).

Erschienen in KONKRET 11/2015.

∞ Alfred Bester: Tiger! Tiger! [alt. Die Rache des Kosmonauten] (The Stars My Destination – 1956).

Erschienen in KONKRET 12/2015.

∞ Frederik Pohl/Cyril M. Kornbluth: Eine Handvoll Venus [alt. Eine Handvoll Venus und ehrbare Kaufleute] (The Space Merchants – 1953).

Erschienen in KONKRET 1/2016.

∞ Joe Haldeman: Der ewige Krieg (The Forever War – 1974/88).

Erschienen in KONKRET 2/2016.

∞ John Brunner: Schafe blicken auf (The Sheep Look Up – 1972).

Erschienen in KONKRET 3/2016 und – unverändert – hier.

∞ Ward Moore: Der große Süden (Bring the Jubilee – 1953).

Erschienen in KONKRET 4/2016.

∞ Otto Basil: Wenn das der Führer wüßte (1966).

Erschienen in KONKRET 5/2016.

∞ Daniel Keyes: Blumen für Algernon [alt. Charly] (Flowers for Algernon – 1966).

Erschienen in KONKRET 6/2016.

∞ Robert Silverberg: Es stirbt in mir (Dying Inside – 1972).

Erschienen in KONKRET 7/2016.

∞ Ken Grimwood: Replay (Replay – 1986).

Erschienen in KONKRET 8/2016.

∞ Norman Spinrad: Flammenritt (Riding the Torch – 1974).

Erschienen in KONKRET 9/2016.

* Dank für die lateinische Phonetisierung

an Andreas Laaß und Kai Pichmann.

—

III. b – Backlist

∞ James Graham Ballard: Der Block (High-rise – 1975).

∞ Greg Bear: Schmiede Gottes (The Forge of God – 1987).

∞ Gregory Benford/William Rotsler: Schiwas feuriger Atem (Shiva Descending – 1980).

∞ James Blish: Devil‘s Day [Black Easter u. The Day After Judgement] (1971).

∞ Philip K. Dick: Das Orakel vom Berge (The Man in the High Castle – 1962).

∞ Frank Herbert: Der Wüstenplanet (Dune – 1965).

∞ Walter M. Miller jr.: Lobgesang auf Leibowitz (A Canticle for Leibowitz – 1959).

∞ Kurt Vonnegut: Die Sirenen des Titan (The Sirens of Titan – 1959).

∞ Roger Zelazny: Herr des Lichts (Lord of Light – 1967).

—

III. c – Blacklist

∞ Robert A. Heinlein: Unternehmen Alptraum (The Menace from Earth – 1959).

∞ K. H. [Karl-Herbert] Scheer: Geheimwaffe Horror (Perry Rhodan Nr. 211 – 1965).

∞ Larry Niven/Jerry Pournelle: Der Splitter im Auge Gottes (The Mote in God‘s Eye – 1974).

—

IV. a – Saint Ursula of Portland

– –

–

Die Medal for Distinguished Contribution to American Letters der National Book Foundation (NBF) wird seit 1988 vergeben. Sie soll US-Amerikaner ehren, die sich um schöne Literatur verdient gemacht haben. Manchmal trifft die Würdigung Leute, die sich vor allem um die Weiterverbreitung der schönen Literatur bemühen (Oprah Winfrey, 1999). Meistens aber werden Dichter geehrt – Saul Bellow (1990), Toni Morrison (1996), John Updike (1998), Joan Didion (2007), to name a few.

—Die erstaunlich vorurteilsfreie NBF hat sich bei der Vergabe der Medaille meistens an den eigenen Leitsatz gehalten: Es solle jemand ausgezeichnet werden, der „unser literarisches Erbe in lebenslanger Hingabe oder mit seinem Werk bereichert hat“.

—Deshalb sind zwischen all den Nobelpreiskandidaten-Schrägstrich-Empfängern auch drei Meister der phantastischen Genreprosa mit dem Orden behängt worden: Im letzten Jahr des zweiten Jahrtausends AD der Großmystiker Ray Bradbury, drei Jahre später Stephen King, den eine kluge Kritikerin mal (zu meiner Schande weiß ich leider nicht mehr, wer und wo) treffend als „Charles Dickens unserer Zeit“ rühmte. Und im Jahr 2014, da war dies erkannte Genie 85 Sommer jung, bedankte sich für die Medaille eine der bildmächtigsten und stilsichersten Autorinnen des laufenden gleichwie des abgelaufenen Jahrhunderts, eine Frau, die mich vieles lehrte über den Syndikalismus (in The Dispossessed), den Imperialismus (in The Word for World Is Forest – ihrem anrührendsten Buch, wie ich meine), den Genderismus (in The Left Hand of Darkness) und nicht zuletzt über die Kunst, keine großen Worte zu machen, sondern einfach schöne –,

—– also, hch-hm: Ende 2014 bedankte sich Ursula Kroeber Le Guin und sprach dann, so prägnant und präzis, wie nur wahre Dichter es vermögen, über den katastrophalen Zustand des Verlagswesens, die düsteren Aussichten für Autoren, aber auch über den Auftrag, den die Science Fiction, sofern sie ernstgenommen werden will, erfüllen muß. Diese Passage habe ich im Oktoberheft übersetzt:

Ich glaube, daß harte Zeiten anbrechen, wenn wir uns nach Autoren sehnen, die Alternativen zum Leben von heute sehen können. Die durch unsere vor Angst starre Gesellschaft und ihre zwanghaften Technologien hindurch andere Lebensweisen sehen können. […]

—Wir leben im Kapitalismus, vor seiner Macht gibt es scheinbar kein Entrinnen. So schien es auch mal mit dem Königtum von Gottes Gnaden. Jegliche menschliche Macht kann von menschlichen Wesen aufgehalten und verändert werden. Widerstand und Wandel beginnen oft in der Kunst und besonders oft in unserer Kunst, der Kunst der Worte.

Im Bild oben sehen Sie Ursula Le Guin, wie sie sagt:

… other ways of being …

Ich habe Leute kennengelernt, die waren noch keine 20, doch war ihr Blick nicht so klar, ihre Mimik nicht so bezaubernd, ihre Gestik nicht so charmant wie die Le Guins bei ihrer epigrammatischen Liebes- und Treueerklärung an das Genre, dem sie sich vor vielen Jahren verschrieb.

—Ich liebe diese Autorin, ich verehre diese verhinderte Lady der Instrumentalität, und ich bedauere wenig so sehr wie den Umstand, ihr nie begegnet zu sein. Aber vielleicht ist das besser so: Ich kleiner Kläffer wäre einer großen und weisen Erdseewölfin wie Ursula Le Guin nimmer gewachsen. – Wenn Sie den folgenden Videoclip gesehen haben, wissen Sie, was ich meine:

—

—

Und weil Sie bis hierhin am Ball geblieben sind, spendiere ich Ihnen nun die um einen Nebensatz ergänzte finale Fassung der Episode 10 aus „Die Zukunft war gestern“, eine Eloge auf Die Enteigneten (Planet der Habenichtse) von Ursula K. Le Guin:

Anarres ist eine Welt ohne Gesetz und Gefängnisse, ohne Herrschaft und Unterdrückte, ohne Geld und Schuldner, ohne Besitz und Besessene. Seit 160 Jahren leben hier, vom Planeten Urras vertrieben, Anhänger der Philosophin Odo. Sie haben eine Gesellschaft erschaffen, die ihre Regeln und Ziele täglich neu verhandelt, die Produkte ihrer Wirtschaft jedem zur Verfügung stellt, in der aus Freude gearbeitet wird, auch aus Notwendigkeit, niemals jedoch zur Bereicherung eines Anderen. Die Odonier sind einander verpflichtet, weil sie es wollen, nicht weil es eine Pflicht ist. Obgleich sie den Zwang anerkennen, den die Natur über alles verhängt, was überleben will, lassen sie sich zu nichts zwingen. Jedenfalls theoretisch nicht: Bürokratie, Gruppendruck und Neid bedrohen die Sozietät der unbedingt Freien ebenso wie die Bedingungen auf Anarres selbst, einem öden Mond, der seine Bewohner kaum ernährt.

—Der Physiker Shevek zweifelt nicht an der Richtigkeit des Anarchosyndikalismus und wird trotzdem zum Verräter an den Genossen. Um sein Lebenswerk vollenden zu können, muß er nach Urras emigrieren, zu den verachteten und gefürchteten „Profitlern“. Nur sie können Shevek Mittel zur Verfügung stellen, die er für den Beweis braucht, daß der Raum eine Funktion der Zeit ist wie die Schwerkraft eine des Raums. Mit solch einer Formel wäre jeder Ort im Universum unverzüglich erreichbar. Verwirrt von der Verlogenheit seiner Gastgeber, ihrer Ausbeutermoral und Verklemmtheit, überwältigt von Urras‘ natürlichem Reichtum – auf Anarres gibt es bloß Fische, Flechten und eine kümmerliche Baumart –, zugleich entzückt und abgestoßen vom Luxus (odonisch: „Exkrement“), mit dem man ihn ködert, begreift Shevek fast zu spät, daß man sein Genie als Ressource, seine Entdeckung als Ware und Waffe mißbrauchen will. Er flieht aus dem Goldkäfig in einen Arbeiterslum, sieht, auf wessen Kosten die herrschende Klasse ihre Güter anhäuft, und schließt sich einer Rebellion an. Die Verdammten dieser Erde empfangen den Mann von der anderen Welt wie einen Messias. Doch erlösen will er sie nicht: „Ihr könnt die Revolution nicht machen. Ihr könnt nur die Revolution sein. Sie ist entweder in euch, oder sie ist nirgends.“

—Ursula Kroeber LeGuins Roman Die Enteigneten zählt zu den großartigsten Utopien, die je entworfen wurden, und zwar nicht nur wegen der intellektuellen Tiefe, sondern weil sie Makel hat und riecht und schmerzt, kurz: lebt. Selten ist ein Nirgendsort so detailliert geschildert, ein genialer Geist so verständig charakterisiert worden. Die delikate Romankonstruktion – das Geschehen spielt abwechselnd in Sheveks Exil auf Urras und seiner Vergangenheit auf Anarres – demonstriert, was durch des Physikers Forschung möglich werden könnte: Befreiung sogar von den Fesseln der Zeit. LeGuins vorbildlich präziser Stil meidet Metaphern weithin. Wo die Dichterin aber Bilder braucht, erinnern sie nicht zufällig an ein Werk, das LeGuin einst, zu unserem Glück, inspirierte, Science Fiction zu schreiben, an die Poesie von Cordwainer Smith: „Ihre Augen waren sehr dunkel, es war ein weiches Dunkel, wie das Dunkel eines Waldes bei Nacht.“

—

IV. b – Meister Brunners Schäflein

© Wojtek Siudmak/Heyne-Verlag

Dieser monströse Blogpost ist noch lange nicht abgeschlossen und in gewisser Weise selbst eine Erzählung der Zukunft. Doch ich weiß seit Beginn, wie er mal schließen soll. Nämlich mit den Leserzuschriften, die ich von der ersten gedruckten bis zur letzten gebloggten Episode von „Die Zukunft war gestern“ erhalten habe bzw. werde. Ich sammele und verwahre diese Botschaften brav und mußte, zugegeben, dabei die eine oder andere Publikumsmeinung unterschlagen. Aber nur vorläufig! Und schweren Herzens.

—Leser Kai Malmus ließ mir vor ein paar Tagen einen Kommentar zukommen, den ich zunächst auch in die Sammelschachtel packen wollte. Aber es gibt egoistische Gründe (die Sie leicht erraten werden), es nicht zu tun. Und einen sozusagen ökobiographischen, aus dem sich solche Ansichten wie „Die Spezies hat‘s verkackt“ herleiten lassen. Aber ich lasse besser mal Herrn Malmus zu Wort kommen:

Hallo, Herr Sokolowsky – ein Freund hat mich darauf hingewiesen, daß Sie u. a. über John-Brunner-Romane schreiben – und Ihr Notizeintrag zur Mondlandung erinnert mich sehr an meine eigene TV-Erfahrung (als Siebenjähriger). Ich durfte den Boxkampf mit Muhammad Ali in Zaire sehen, und die Mondlandung eben. Perry Rhodan und The-Sweet-Singles begegneten mir etwas später durch einen zwei Jahre älteren Spielkameraden – zum Glück konnte ich diesen Geschmack selbst aufbessern.

—John Brunner finde ich immer wieder ziemlich prophetisch und seine Nähe zu dem inzwischen fast vergessenen Alvin Toffler beeindruckt mich immer noch. Habe mich durch Cyberpunk-Autoren durchgelesen und alles, was ich in öffentlichen Bibliotheken an visionärer SF in die Finger bekam. Und an der SF schätze ich das Visionäre, auch wenn‘s erst mal schlecht rüberkommt. An der Fantasy bemängele ich den Eskapismus. An gegenwärtiger Medienkritik übe ich mich auch (auf meiner Website).

—Haben Sie mal etwas über Brunners Romane geschrieben? Ich finde sie ohne Suchfunktion nicht so einfach. Manchmal fehlt mir einfach der Austausch mit SF-Realitätsbezügen, und ich suche Artverwandte.

Artverwandt, lieber Kai Malmus, sind wir bestimmt alle. Doch Ihr Freund hat etwas zuviel behauptet, was mich betrifft. Ich schrieb in der „Zukunft“-Serie für KONKI zwar über John Brunner, aber nur einmal (öfter hätte ich auch nicht gemocht). Hier im „Abfall“ habe ich mich noch nie über Brunner geäußert; da konnten Sie – ob mit oder ohne Suchfunktion* – nix finden. (Ändert sich in diesem Moment.)

—Das Buch, das ich mir seinerzeit vornahm, schätze ich freilich sehr und bis heute. Weil es Werbung verdient hat, erfülle ich dem reingeschneiten Leser einen Wunsch und schenke dem weiteren Publikum – vielleicht – ein „Aha!“, wenn ich meine Huldigung an John Brunners Roman Schafe blicken auf hierher packe. In KONKRET 3/2016 war dies die Folge 18 der „Zukunft“:

Seltener Fall: Da schreibt einer viele Jahre lang utopische Wegwerfware unter Titeln wie Slavers of Space, doch plötzlich entdeckt er die literarische Avantgarde und trägt, nach zwei mißratenen Experimenten, ein ordentliches Teil zu ihr bei. Schafe blicken auf von John Brunner ist nicht nur eines der bestürzendsten, sondern auch eins der ästhetisch aufregendsten Werke des Genres, einer jener raren Fälle gleichermaßen gut gemeinter wie gemachter Erzählkunst.

—Die Handlung spielt in den 1980ern, in einer Zukunft also, die längst von gestern ist. Weil aber das Thema – die industrielle Verödung der Biosphäre – 2016 ebenso akut aufliegt wie 1972, als der Roman herauskam, hat das Buch außer einigen Anachronismen nichts Überholtes. So nah, sagt Brunners Kollege William Gibson, sei noch nie ein SF-Prophet der Wirklichkeit gekommen. Das ist eine Feststellung, kein Lob. Es geht in Schafe blicken auf um den simultanen Kollaps von Ökologie und Ökonomie, um die Zerstörung einer Zivilisation durch ihre eigenen Grundlagen. Obschon Brunner vom Treibhauseffekt noch nichts wußte, hatte er genug andere Desaster bei der Hand, die heute zum Alltag gehören: Bakterien, die gegen Penicillin, Parasiten, die gegen Gift resistent sind, sterbende Meere, wüste Ackerflächen und eine Luft, die sich vorzüglich zum Ersticken eignet.

—Die britische Science Fiction ist berühmt für ihre Apokalypsen. Beklemmender jedoch und niederschmetternder, hoffnungsferner und zorniger als Brunner hatte zuvor keiner seiner Landsleute die Menschheit untergehen lassen, nicht mal H. G. Wells oder Olaf Stapledon. „Du und deine Vorfahren, ihr habt die Welt wie eine große Scheißhausschüssel behandelt“, schreit einer der aberdutzend Protagonisten des Romans seinen Vater an; und wie es aussieht, wenn „das ganze Scheißhaus überläuft“, beschreibt Brunner mit schwer zu ertragender Detailversessenheit.

—Um sein Endzeitpanorama möglichst facettenreich zu malen, bedient er sich der Montagetechnik von John Dos Passos, travestiert Reklametexte, Regierungserlasse, Agenturnachrichten, und wo vormals Kolportage seine Erzählungen prägte, bringt der Dichter jetzt die Helden um, ehe sie dem Leser ans Herz wachsen können. Allerdings kompensiert Brunner auf diese Weise auch seine ärgste Schwäche, die Konstruktion von Charakteren. Besonders das weibliche Personal des Romans wirkt wie aus Schablonenpappe geschnitten.

—Wer im Mahlstrom der 142 Kapitel die Orientierung nicht verlieren will, sollte jedoch beim ersten Mal auf andere Dinge achten. Auf den galligen Humor in den Überschriften etwa oder auf die beiläufige Ursache für den Niedergang der Konsumgesellschaft, von Brunner mit großer Finesse fingiert. Die formal gelungenste Sequenz, „Querschnitt“ betitelt, beschreibt den Zusammenbruch des Status quo derart dynamisch, daß es mir noch bei der x-ten Lektüre die Kehle zuschnüren dürfte. So wie beim Motto des Romans: „Bitte helfen Sie uns, den Hafendamm sauberzuhalten. Werfen Sie Abfälle über Bord.“–

—

* Eine einfache Textsuche bietet dieses Weblog schon, allerdings nur auf der Startseite rechts oben.

V. Was, zum Teufel, ist Science Fiction?

Gleichwie die Literaturwissenschaft SF weitgehend ignoriert und bis heute weder Jahrhunderterscheinungen wie Cordwainer Smith noch das ästhetische Potential der Gattung ernsthaft wahrgenommen hat, kann getrost vergessen werden, was die amtliche Philologie an hilf- und kenntnislosen Einordnungen der wissenschaftlich-spekulativen Belletristik verbrochen hat. Eine bündige Definition des Genres fällt freilich sogar jenen Profis schwer, die zu seinen Schätzen erheblich beigetragen haben. Die Wahrheit liegt, wie immer, in der Mitte. (Nur daß niemand weiß, wo die Mitte liegt.)

—Frederik Pohl (1919–2013), der gemeinsam mit Cyril M. Kornbluth The Space Merchants (Eine Handvoll Venus und ehrbare Kaufleute) verfaßte – Episode 16 in „Die Zukunft war gestern“ –, serviert uns ein Paradoxon:

Science Fiction ist die der Wirklichkeit entsprechende Erweiterung einer Lüge.

Carl Amery (1922–2005), der einige der gelungensten SF-Romane deutscher Sprache erfand, gibt Pohl recht:

Science Fiction ist die Fortsetzung des Lügenromans mit anderen Mitteln.

John Wood Campbell Jr. (1910–1971), eine der – im Guten wie im Schlechten – einflußreichsten Betriebsnudeln der US-amerikanischen SF, kommt der Sache auch nicht so recht auf den Grund:

In der Science Fiction schreiben technisch Interessierte über technisch Interessierte für technisch Interessierte.

Theodore Sturgeon (1918–1985) hingegen, dessen tiefgründiger, fabelhaft geschriebener Roman More Than Human durchaus einen Platz in meiner Serie verdient gehabt hätte, legt eine Begriffsbestimmung vor, mit der sich vorzüglich hantieren läßt:

Eine Science-Fiction-Story sieht den Menschen als Mittelpunkt, behandelt ein menschliches Problem und bietet eine menschliche Lösung, die aber ohne ihren wissenschaftlichen Gehalt überhaupt nicht zustande gekommen wäre.

Brian Wilson Aldiss (*1925), der sich mit der SF besser auskennt als eine ganze Armee von Anglisten zusammen, definiert die Gattung so, wie es ein Autor sehr wohl tun darf, den die meist despektierlich gemeinte Etikettierung seiner und anderer Prosajuwelen mächtig auf den Wecker geht:

Science Fiction ist, was in den Bücherständen und Regalen der Buchhandlungen als Science Fiction angeboten wird.

Dazu paßt, was Kingsley Amis (1922–1995), reimt. Alle Arroganz und Blödigkeit, mit der Kritik, Fakultäten und weite Teile des lesenden Publikums Science Fiction abtun, in zwei Zeilen:

„SF ist schlecht!“ tönt ständig ihr Gekläff.

„Dies hier scheint gut.“ – „Dann ist es nicht SF.“

Gegen solcherlei Borniertheit habe ich zwei Jahre lang in Konkret angeschrieben; der Sternenschöpfer allein weiß, ob‘s was gebracht hat. Aber den Versuch war und bleibt es wert.

——Wird fortgesetzt.

—

Bildnachweise (in Reihenfolge der Abbildungen)

„Milky Way 2005“ by R. Hurt [Public domain],

via Wikimedia Commons

Cover Bedenke Phlebas, Heyne Verlag

„Featured List Barnstar“ by Oxygen480-actions-mail-mark-task.svg:

Nuno Pinheiro <nuno@oxygen-icons.org>, David Vignoni <david@icon-king.com>,

David Miller <miller@oxygen-icons.org>, Johann Ollivier Lapeyre <johann@oxygen-icons.org>,

Kenneth Wimer <kwwii@bootsplash.org>, Riccardo Iaconelli <riccardo@oxygen-icons.org>

Original Barnstar Hires.svg: Antonu derivative work: Bazi [CC BY-SA 3.0 or LGPL],

via Wikimedia Commons

Sonntag, 2. Oktober 2016 7:44

Am Freitag nach 15 Stunden Wachsein (12 davon mit Arbeit) auf dem Nachhauseweg zwei Bier getrunken, die auf angenehme Weise in entspannte Müdigkeit führten – und die neue KONKRET dabei. Zum dritten Bier daheim als erstes den Epilog gelesen und sogleich erstaunt und begeistert gewesen.

Bitte mehr davon!

Ich warte gerne, wenn es sich lohnt …

Danke fürs Lob! Und fürs Warten. – Aber zwölf Stunden Arbeit … Lieber Herr Wollny, was tun Sie sich an?! KS

Montag, 3. Oktober 2016 13:23

Als ich gerade den abschließenden (?) Artikel zu „Die Zukunft war gestern“ gelesen habe, war ich schon fast traurig. Lange ging mein erster Blick in die Konkret zum „Buch des Monats“. Deine Rubrik hat diese Lesegewohnheit verändert. Diejenigen Bücher, die ich bisher zu lesen geschafft habe, waren alle ganz wunderbar. Vielen Dank dafür!

Und ich danke sehr für das wohltuende Kompliment. Die schönsten Liebhabereien sind doch immer noch die, die man teilen kann. (Und, ja, es war der abschließende Artikel.) KS

Mittwoch, 5. Oktober 2016 11:55

Enttäuscht bin ich ja schon ein bißchen, daß die Reihe „Die Zukunft war gestern“ schon vorbei ist. Fast freute ich mich am meisten darauf, wenn ich jeweils das neue KONKRET in der Hand hielt. Zwar kannte ich viele der besprochenen Werke, durfte aber dennoch die eine oder andere Perle entdecken – danke dafür!

Nur: darf diese Reihe wirklich enden ohne ein Buch von Stanisław Lem oder der Gebrüder Strugatzki zu besprechen? Oder habe ich das verpaßt?

Zunächst, lieber Paul Stierli, grazie mille für Ihr beglückendes Kompliment! Ich kann von so was nie genug kriegen, außerdem werden einem die Ohren (der Rötung wegen) schön warm.

Was Ihre Frage betrifft: Ja, Sie haben in der Tat was verpaßt. Episode 8 der „Zukunft“ widmete ich dem Strugatzki-Roman „Picknick am Wegesrand“, Episode 9 huldigte Lems „Rückkehr von den Sternen“. Wie hätte ich DIE vergessen können! KS

Donnerstag, 6. Oktober 2016 11:40

WOW!

THX! KS

Donnerstag, 6. Oktober 2016 12:54

Nein, nein, nein!

Wenn du dir vorgenommen hast, nach dem Aufstehen ein paar Dinge zu erledigen, etwas im Haushalt zu tun oder Besorgungen zu tätigen, dann lies zum Kaffee nicht einen Text vom Sokolowsky zur Science Fiction odar gar einen Text vom Sokolowsky über eine Epiphanie. Und schon gar nicht guck dir bei ihm verlinkte Sonnenvideos an. Du wirst nichts erledigen und nichts besorgen, weil du erst einmal nur staunend auf deinen Bildschirm glotzen wirst. Und dann wirst du nach Worten ringen, wie ein Kind beim ersten Planetariumsbesuch, aber du wirst erst einmal keine finden, außer: Wow!

Lieber Herr Sokolowsky

Danke für diese Texte!

Am Ende der „Epiphanie“ erklären Sie, es handele sich um eine überarbeitete Fassung. Dazu fällt mir ein, wie oft Sie schon über Ihre Zweifel an den eigenen Texten geschrieben haben. Ich bitte Sie: Zweifeln Sie weiter. Immer wieder. Wenn da solche Perlen bei rauskommen, wie diese beiden Texte, dann will ich Ihre Zweifel in höchsten Tönen preisen.

Ich weiß nicht, wie vielen Science-fernen Leuten ich die Links zu diesen Texten schicken will, um ihnen echtes Staunen zu ermöglichen.

Das erste der beiden Sonnenvideos hat mich sofort an „Die Wahrheit“ von Lem erinnert, aus der ich wegen Buchverleih nicht zitieren kann, aber da geht das ungefähr so:

„Ihr glaubt, hier, knapp über dem absoluten Nullpunkt der Temperatur, findet das wirkliche Leben statt?“

Und ungefähr so: „Ihr schaut ins (Lager-) Feuer und seht doch nur den letzten Schatten, die Agonie, ein letztes Zucken.“

Das Video erschien mir wie eine bebilderte Fassung der Story von Lem, so wie ich mich an sie erinnere.

Und immer fragte ich mich im Lauf der Jahre, wie das denn sei, mit unserem Gehirn, der „komplexesten“ Struktur von Materie im gesamten bekannten Universum. Da muß doch etwas besonderes dran sein!

Und dann kommen Sie mit „den zahllosen mathematischen Gleichungen, die Sol Sekunde für Sekunde löst, (…) den fraktalen Gigantenmustern, die zwanzig Gasriesen vom Saturn-Typ (Ringe inkl.) Platz böten…“

Na, klar!

Wenn ich von meinem simplen Bild der Sonne als Fusionsreaktor ausgehe, in dem Wasserstoff in Helium umgewandelt wird (und anderes) dann frage ich mich, wie es da mit Komplexität aussieht, die es mit meinem Gehirn aufnimmt. Aber um mathematische Gleichungen zu berechnen oder fraktale Muster abzubilden braucht es ja nur zwei „Elemente“, sonst würden Computer nicht laufen und ich könnte Ihnen diese Worte nicht senden. Dies mag ein simples Bild sein, aber dank Ihrer Zeilen habe ich einen neuen Dreh gefunden, die Sache zu betrachten und zu bestaunen.

Und jetzt muß ich mich dazu durchringen, beim Fensterputzen über die materielle Struktur von Glas zu staunen. Vielleicht schaffe ich das dank Ihrer Hilfe …

P.S.: Gibt es einen Link zu den „Fragmenten betr. die Prophetie und die Technomystik in ‚2001’ “, von denen im Kommentarbereich zur „Epiphanie“ die Rede ist, oder gibt es diese Fragmente doch noch nicht?

Lieber Karsten Wollny, zunächst vielen, vielen Dank für Ihre ungemein freundlichen Worte. Sie beglücken mich, nicht weniger. Ein Autor hat es ja nicht so oft, daß ihm solches Lob gespendet wird, und mehr noch: die Genugtuung, einem Geistesverwandten aus der und in die Seele gesprochen zu haben. Thank you so much!

Bei meiner großsprecherischen Ankündigung betr. „2001“ haben Sie mich eiskalt erwischt. Tatsächlich doktere ich seit damals an dem Stück herum und scheitere fortwährend an den Worten, die ich für diesen Film meines Lebens brauche. Ich hoffe, daß ich Ihren Wunsch in einer nicht zu fernen Zukunft erfüllen kann. KS

Donnerstag, 6. Oktober 2016 15:30

Eins muß ich noch loswerden:

In einem „Asterix“ – Band (ich glaube, es ist „Die Trabantenstadt“) gibt es einen Dialog mit Julius C.:

„Er ist großartig.“

„Wer?“

„Na, Ihr.“

„Ach, Er!“

Mein Leben lang habe ich nichts gleichwertiges gelesen (Louis De Funes‘ „Nein – Doch – Oh!“ ist etwas ganz anderes) – bis ich heute morgen auf Ihren „Prolog Phase 1“ stieß:

„Ein interessanter Fall vorpubertären Phallizismus, finden Sie nicht auch? Finden Sie nicht? Finde ich auch.“

Herrlich!!!

Ja, das war ein guter. Merci! KS

Samstag, 8. Oktober 2016 16:27

Ehrlich: Von etlichen der SF-Autoren, deren Texte hier und in „Die Zukunft war gestern“ so ausführlich besprochen und kommentiert und befußnotet werden, hatte ich vorher nicht mal die Namen gehört. Meine Zerknirschung über diese peinliche Unkenntnis wird jedoch mehr als aufgewogen dadurch, daß ich mich nun für lange Zeit nicht mehr fragen muß, was ich denn in Zukunft noch Gutes lesen könnte über die Zukunft. Sondern eher, womit ich am besten anfangen soll.

Apropos keine Ahnung: Von Clarkes & Kubricks „2001“ hatte ich bis Anfang 1989 auch noch nichts gehört und gelesen, geschweige denn gesehen. Auch ganz schön peinlich, zumal wir schon immer Westfähnsähn hatten. Aber dann kam ich eines Nachts von irgendeiner langwierigen Trinkerei nach Haus, war aber trotzdem noch einigermaßen wach und koordiniert genug, um die Glotze anzustellen. Und dann brach es über mich herein: die krakeelenden Halbmenschenhalbaffen in ihrer wüsten Einöde, der vermutlich erste Totschlag der Menschheitsgeschichte, das gen Himmel kreiselnde Mordwerkzeug, und dann kamen all die anderen Bilder. Was mir nun zustieß, war schlagartige Nüchternheit, begleitet von Gänsehaut und aufgestellten Nackenhärchen, bis zur letzten Sekunde der letzten „2001“-Einstellung. Ich glaub nicht, daß ich in dieser Nacht noch viel geschlafen habe.

Hätte ich damals beschreiben sollen, was dieser Film in meinem Kopf anstellte, hätten mir sicher die Worte gefehlt. Die richtigen fehlen mir auch heute noch; besser, ich versuche erst gar nicht, sie zu finden. Nur soviel: Ich mußte mich nach meiner Entlassung aus der DDR-Volksarmee etliche Monate mit einer ziemlich hartnäckigen Depression rumschlagen, heutzutage würde man sowas wohl PTBS nennen. Am Morgen nach „2001“ aber waren die immer noch rotierenden Spiralarme meiner Depression gebrochen, mehr noch, sie waren wie weggewischt, sie waren quasi ausgelöscht, so urplötzlich wie spurlos. So als ob jemand oder etwas über Nacht einen Schalter umgelegt und meinen Geist gereinigt hätte. Das klingt schon ein bißchen nach Science Fiction, oder? Aber ich schwöre: So ist es wirklich gewesen. So wahr wie unsere unbedeutende heimatliche Galaxie dereinst von Sagittarius A verschluckt werden wird. Und nicht die Spur von Sternenstaub zurücklassen wird, nur reine Strahlung, bis endlich auch die spurlos aufgehen wird in der lichtfern gleißenden Eiseskälte der ewig gleichgültigen Unendlichkeit des Raums. Oder in der gleichgültigen Ewigkeit des unendlichen Raums? Okay, ich hör ja schon auf. Auch wenn die Unendlichkeit so verdammt verlockend ist …

Du sprichst mir aus meinem jungen, reifen und alternden Herzen. – Und es ist NICHT peinlich, die Bücher meiner SF-Serie nicht zu kennen. Es ist schlimmstenfalls: schade. KS

Samstag, 8. Oktober 2016 20:32

Oh, Gott, oh, Gott – ich rudere zurück!

Niemand sollte sich gedrängt fühlen, einen Text über „2001“ zu schreiben, und sei es auch nur, um „in einer nicht zu fernen Zukunft“ eine Wunsch zu erfüllen.

Ich habe diesen einzigartigen Film das erste mal mit 11, 12 oder 13 im „Magazin“ gesehen und war erschlagen. Aber da war noch etwas anderes: Ich wollte klug sein und diesen Film „verstanden“ haben. Im Laufe der Jahre hat sich das natürlich als jugendlicher Unsinn erwiesen, denn die Kraft der Bilder, die mich direkt angefaßt haben, ging viel zu weit über meinen kleinen intellektuellen Horizont hinaus.

Also habe ich in späteren Jahren immer wieder Texte über „2001“ gelesen, aber jedes Verständnis, das ich aus diesen Texten gewinnen konnte, war im Gegensatz zur Wucht des „Nichtverstehbaren“, im Gegensatz zur direkten Erfahrung der Bilder, niemals mehr als eine (mehr oder weniger bessere) Krücke.

Unzählige Texte sind zu diesem Film geschrieben worden, und das Spektrum reicht von jenen Blöden, die vor einem Gemälde stehen und sich beschweren, daß da „gar nichts passiert“ bis zu jenen superschlauen, die interpretieren, bis der Arzt schon lange wieder gegangen ist.

Und also wurde mir irgendwann klar, daß ich nie wieder etwas über „2001“ lesen will.

Manchmal aber gibt es Ausnahmen.

Sie, lieber Herr Sokolowsky, sind eine solche Ausnahme.

In der KONKRET vom Mai 2000 schreiben Sie: „Ich kann über Martin Scorsese nicht reden, ohne persönlich zu werden.“ Und das ist genau der Grund, warum Sie über Scorsese schreiben sollen bzw. warum Ihre Texte über Scorsese mir so gut gefallen (nicht, da? ich Ihr filmisches Wissen nicht schätze, aber über das verfügen andere auch).

Ich glaube nicht, da? Sie dem Ozean an Texten zu Kubricks Schöpfung etwas wesentlich neues beifügen können, ohne persönlich zu werden, aber genau in dem Moment, wo Sie persönlich werden, wird Ihr Text für mich interessant, weil Ihre persönlichen Texte zu Film oder Roman solche Kraft haben, zu begeistern. Da bin ich gerne eine (meinetwegen längere) Weile gespannt. Lassen Sie sich bitte bloß nicht drängen!

Lieber Karsten Wollny, wenn ich mir Ihren Kommentar so ansehe und dann den von Kai Pichmann betr. „2001“, weiß ich gar nicht, warum ich noch was Persönliches zu diesem Heiligen Gral der Science Fiction anmerken sollte. Sie und Pichmann haben fast alles gesagt, was ich zu sagen hätte über meine lebenslange Erschütterung resp. Ekstase angesichts dieses Films.

Übrigens: Sie können mich ab sofort gern duzen. Wer, wie Sie, „2001“ so tief verinnerlicht hat, zu dem mag ich nicht mehr „Sie“ sagen. – Aber ich will Ihnen nichts aufdrängen, auch das „Du“ nicht. Daß ich mich über Ihre herzlich schönen Worte zu meiner Schreiberei gewaltig freue, muß ich wahrscheinlich nicht aufschreiben, will’s aber. KS

Montag, 10. Oktober 2016 7:36

* Es gibt zwei akzeptable Möglichkeiten für die lateinische Lautschrift von Люди как Боги: „Ludi kak bogi“ ist gebräuchlicher und kommt auch der russischen Aussprache näher, „Ljudi kak bogi“ der kyrillischen Buchstäblichkeit im Original. Betont wird durchgängig auf dem ersten Vokal.

Не за что!, bzw.: gern geschehn. Und einen späten Dank an die beiden gestrengen Russischlehrerinnen meiner Oberschulzeit!

Denen danke ich auch, aber vor allem Dir! KS

Montag, 10. Oktober 2016 7:52

Ich würde „Menschen wie Götter“ so transkribieren – ljudi kak bogi. Hatte mit Herrn Y. Schmidt unlängst einen Disput bezgl. seiner englischen Vorgehensweise beim Transkripieren der Metro-Foto-Titel auf seiner Facebook-Seite, so daß ich das mit gebotener Zurückhaltung vorschlage. Aber die Aussprache des Titels ist ungleich einfacher als die Bezeichnungen der von Herrn Schmidt abgelichteten Metrostationen.

Gruß, Andreas Laaß

Lieber Andreas Laaß, vielen Dank für Ihre Nachhilfe! Da Kai Pichmann Ihnen zustimmt, habe ich die Lösung bereits abgeschrieben. – Ach, glücklich der Autor, der solche Leser hat! KS

Montag, 10. Oktober 2016 13:41

(Ich will es mal probieren:)

Hallo, Kay, weißt Du eigentlich schon …

(Es scheint zu klappen – okay, duzen wir uns.)

Weißt Du eigentlich schon, daß Luc Besson an einer Verfilmung von „Valerian und Veronique“ arbeitet? Ich weiß nicht, ob ich da Erwartungen oder Befürchtungen hegen soll, denn Luc Besson ist halt – Luc Besson.

Meine Erinnerungen an diesen Comic meiner Kindheit sind sehr blaß. Mit acht hatte ich gehört, daß es ein Heft mit „Raumschiff Enterprise“–Comics gibt, also bin ich schnell los und habe mir „ZACK“ besorgt. Dort tauchten dann „Valerian und Veronique“ irgendwann auf. Lang ist es her …

(Es ist übrigens eine schöne Erinnerung an meine Kindheit, daß, nachdem wegen Sportschau „Tarzan“ (mit Ron Eli) und „Daktari“ nie eine Chance hatten – der älteren Brüder wegen -, die Sportschau dann aber gegen „Raumschiff Enterprise“ keine Chance mehr hatte – des Vaters wegen.)

Übrigens habe ich zu „2001“ eine Notiz auf meinem Rechner entdeckt, die ich vor ca. zwei Jahren für mich selbst schrieb, und die geht so:

Der Film „2001“ kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dafür gibt es viele Gründe. Einer fiel mir heute ein, als ich noch einmal „The Killing“ guckte.

Bisher hatte ich immer gedacht, Kubricks Streben nach der vollkommenen Kontrolle über seine Filme würde von seinen Erfahrungen rühren, die er mit „Spartacus“ gemacht hat, wo Hauptdarsteller und Produzent ein und die selbe Person waren, ihm, dem Regisseur, also permanent ins Handwerk gesabbelt haben. Nach „The Killing“ sehe ich die Sache anders. Der Film ist schlichtweg großartig, aber zum Genialen stehen ihm zwei Sachen im Weg: Die Musik und der Kommentar aus dem Off. Die Musik überdramatisiert, daß es weh tut, und die Stimme aus dem Off wirft einen aus dem Spielfilm heraus, als würde man eine Nachrichtensendung gucken. Sie tut das nicht kontinuierlich, sondern nur an Punkten, wo sich ein Produzent oder sonst einer, der Macht über den Produktionsprozeß gehabt hat, gedacht haben mag: „Hm, das versteht das Publikum nicht, das müssen wir erklären.“

So wie der Film gebaut ist, ist mir klar, daß die Offstimme nicht auf Kubricks Mist gewachsen ist.

Das ist genau das gleiche, wie mit der elenden Offstimme in der Szene im Diner in „Duel“ von Spielberg, die die ganze Zeit erklärt, was dem Protagonisten durch den Kopf geht, obwohl es die Bilder schon sagen.

In beiden Filmen steht die Offstimme allem entgegen, was man sonst über die Genialität von den Regisseuren weiß.

Und wenn wir jetzt noch mal darüber nachdenken, wie wir aus dem Standpunkt von 2014 heraus darüber lächeln können, wie „blöde Produzenten“ das „damals“ eben so gemacht haben, dann können wir uns noch mal darüber wundern (oder eben nicht), daß es heute noch immer Menschen gibt, die jemanden brauchen, der ihnen „2001“ erklärt.

Beste Grüße, Karsten

Ja, das mit Besson und „Valerian“ wußte ich schon. Hoffentlich wird das Projekt (wie bereits seit 20 Jahren) weiter verschoben. Zumal als Grundlage des Films ausgerechnet welcher Band der Serie dienen soll? Genau, „Botschafter der Schatten“, mein leibeigenes Lieblingsalbum. Bah! (Ich bin übrigens auch über „ZACK“ zu meinen verehrten Raum-Zeit-Service-Agenten gekommen.) KS

Dienstag, 11. Oktober 2016 7:05

Nochmal kurz zu „2001“: Soeben ist bei Heyne „2001: Odyssee im Weltraum. Die komplette Saga“(vier Romane in einem Band) erschienen. Vielleicht sollte man ja einfach das lesen? Ich hab es noch nicht. Lohnt es sich?

Lieber Kai, schwierige Antwort für Arthur-C.-Clarke-Verehrer wie mich: na ja. Für alle anderen fällt die Antwort leichter: nein. Der alte Meister der Hardcore-SF hat auch mal Geld verdienen wollen, und das merkt man leider beim Lesen. Charaktere wie aus Pappe, Dialoge wie aus dem Satzbaukasten, Szenen, die Clarke in anderen Romanen schon mal brachte und nun lustlos recycelt. – Was sich dagegen von diesem Autor auf jeden Fall lohnt, ist neben „Die letzte Generation“ die herrliche Schnurre „Die Stadt und die Sterne“. Pure Technomagie! KS

Sonntag, 16. Oktober 2016 12:49

http://www.openculture.com/2015/11/moebius-jodorowskys-sci-fi-masterpiece-the-incal-brought-to-life-in-a-tantalizing-animation.html

Ist das gut?

Als Animationsfilm? Könnte sein. Als genuines SF-Werk? Bestimmt nicht. (Sag ich mal als einer, der die Comic-Vorlage als konfuses Fantasy-Zeug mit SF-Dekor kennt.) KS

Sonntag, 20. November 2016 1:10

Danke sehr für diese Betrachtungen. Science Fiction hat leider einiges eingebüßt an Reputation, beziehungsweise wird gerne als Rand-Genre von „ernstzunehmenden“ Literaten erachtet.

Jules Verne hätte sich gewundert, wie stiefmütterlich diese Literaturgattung behandelt wird.

Da freue ich mich immer wieder sehr über solche Texte.

Bitte mehr davon.

Auch ich bin einst über ein sehr schönes Zitat, Science Fiction betreffend, von einem meiner Lieblingsautoren gestolpert, welches da lautet:

„Science Fiction contemplates the possibility of successfully defying Fate. (Science Fiction zieht die Möglichkeit in Betracht, dem Schicksal erfolgreich trotzen zu können.)“ (David Brin)

Ich hoffe, meine Übersetzung trifft es halbwegs.

MfG, K. Wagner

Ihre Übersetzung ist near perfect; danke für das schöne Zitat! KS

Montag, 19. Dezember 2016 21:56

Was hält der geschätzte Science-Fiction-Connaisseur Kay denn von dieser Liste?

https://www.wired.de/collection/life/diese-11-sci-fi-romane-solltet-ihr-lesen-bevor-sie-verfilmt-werden

Da hab ich schon klügere Listen gesehen. Zum Beispiel meine eigene. – Aber „Dune“ und „Snow Crash“ sollte jeder SF-Interessierte wirklich mal gelesen haben, so weit ist der „Wired“-Katalog okay. KS